ホーム > 著書 > 脳死の人 > このページ

掲示板|プロフィール|著書|エッセイ・論文

English Pages | kinokopress.com

| 生命学ホームページ

ホーム > 著書 > 脳死の人 > このページ |

作成:森岡正博

掲示板|プロフィール|著書|エッセイ・論文 English Pages | kinokopress.com |

脳死の人

森岡正博『脳死の人』法藏館、初版1989年、決定版2000年

第2章 集中治療室とはどのような場所か (20〜56頁 傍点・文字飾りは省略 後ほど公開される縦書きのPDF版では完全なレイアウトが見られます)

ICUの集中管理と面会制限

今までの脳死論の多くは、集中治療室という場所についてそれほど大きな関心をはらってきませんでした。それは、今までの脳死論が、やはり脳死の人の脳の中身にばかり気を取られていたからだと思います。

脳死の人を生み出す集中治療室とは、いったいどのような場所なのでしょうか。

集中治療室はまたの名をICUといいます。ICUとはインテンシヴ・ケア・ユニットの略語です。直訳すると、集中的にケアをする部屋ということになります。簡単にいえば、ちょっとでも目を離すと生命が危なくなる重症の患者を、病院の一か所に集めておいて、いろいろな器械の助けを借りながら、目を皿のようにして監視し、治療し、看護する部屋のことです。そのような重症患者を一般病棟に入れておくと、一般の患者の世話がおろそかになったり、逆に重症の患者から目を離したりする危険があります。また、重症の患者の症状が急に悪くなって一刻を争うときに、病院のあちらこちらからいろいろな器械をガラガラと運んできたのでは、手遅れになるかもしれません。

そこで、重症の患者の管理に必要な設備や器械を一か所に集め、専門の医師や看護婦を常駐させ、患者から目を離さずに治療する部屋ができました。これがICUです。

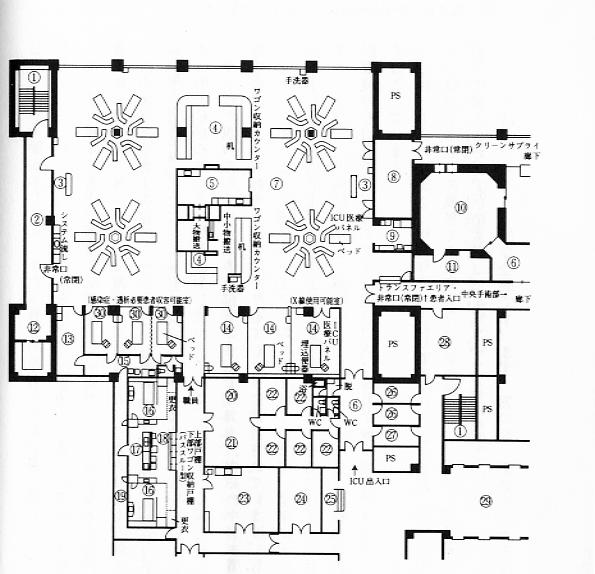

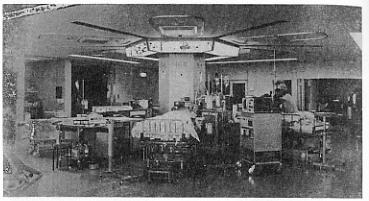

次の図2と写真1を見て下さい。これは神戸市立中央市民病院のICUです(神戸市立中央市民病院集中治療部編『ICU・CCUプラクティス』金原出版、一九八六・一〇、三二八、三二九ページ)。ここのICUのベッドの配置は少し変わっていて、図のような星型をしています。そして、星型のベッド群が四つ並んでいる大きな部屋がICUの本体です。ベッドの間には器械が置かれるので、患者がお互いに視線を合わさなくてもすむように設計されています。写真を見ても分かるように、ベッドはさまざまな器械とチューブに取り囲まれています。患者同士の視線はさえぎられていますが、ICU中央のナースステーションからはすべての患者の様子が一目で見渡せるようになっています。また、この病院の場合、病院内のどこからでも二分三〇秒以内にICUに運ばれ、一分間で医療機器を用意でき、トータルで四分以内に緊急治療が開始できるという徹底した機能性と効率性をほこっています。

図2 神戸市立中央市民病院のICU

写真1 神戸市立中央市民病院のICUのベッドサイド

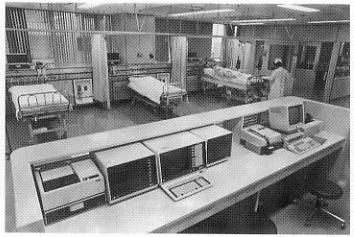

二四ページの写真2(田島桂子『ICU看護入門』医学書院、一九八七・三、一三五ページ)はもっと一般的なICUの風景です(東京医科大学病院)。ベッドは一列に並べられ、ベッドの間はカーテンで仕切ることができます。

ICUはきわめて人工的な空間です。まず、窓のない閉鎖的な大部屋がほとんどです。二十四時間を通して照明がつけられ、その下で医師や看護婦がいそがしく立ち働き、新しい患者が昼夜の別なく出たり入ったりし、さまざまな器械が光ったり雑音を出したりします。照明の変化がないので、ICUの中では昼夜に区別がつきません(窓のあるICUもあります。私が見学した千葉大学付属病院のICUは、ベッドの頭の側の壁に窓があり、夜は消灯するとのことでした)。

温度は二一〜二四度C、湿度は五〇〜六〇%に固定され、一時間に一〇回前後の換気が行なわれます。その結果、ICUの中は細菌やごみの少ないクリーンルームとなります。

ICUの本領は、ベッドの患者の絶え間ない監視システムにあります。ICUは、患者のほんのちょっとした変化も見逃さないような態勢になっています。それを可能にしているのが、患者監視装置の器械群です。これらをモニターあるいはモニタリングシステムといいます。

モニターはまず患者のベッドのそばに置かれています。ベッドサイドのモニターは、患者の心拍・血圧・体温・呼吸などを監視し、ブラウン管に表示します。そして記録器にそれらの数値を記録してゆきます。もし患者の数値が異常を示せば、警報ランプが光ったり音が鳴ったりして知らせます。すると看護婦が急いで駆けつけるわけです。

ベッドサイドのモニターは、看護婦が待機しているナースステーションにも接続されていて、看護婦はすべての患者の身体の状態を一か所で集中的に監視することができます。そして得られたデータはコンピュータで処理され、記録されてゆきます。最近の器械は自動レポート作成まで行なってくれるそうです(『ICU看護入門』八八〜九五ページ参照)。

写真2 一般的なICUの内部

このように徹底したモニタリングによって患者管理をするICUという場所は、しかしまた、治療・看護関係者以外の人を、極力排除する世界でもあります。ICUの中では患者の集中管理や治療が最優先され、その邪魔になるかもしれないものは、あらかじめ外に出しておく必要があるからです。その一つの例として家族の面会時間の制限があります。

ICUの中は細菌やごみの少ないクリーンルームに保たれています。というのも、ICUの中の重症患者は抵抗力が弱く、細菌の感染によって症状が悪化したりいのちを落としてしまう危険があるからです。そのために、患者の感染管理は厳重に行なわれます。ところが、家族がたびたび面会に来て外のほこりやごみを持ち込んだり、患者に触れたりすると、患者が感染の危険にさらされるだけではなく、ICUの中が汚染され、ほかの患者にまで迷惑をかけるかもしれません。また、家族が長時間患者のそばに詰めていると、ICUの集中管理に支障をきたし、家族が患者に触れたりしてモニターや治療機器の接続が狂ったりする恐れもあります。

そのため、ほとんどのICUでは、家族の面会時間に制限を設けています。たとえば、先ほどの神戸市立中央市民病院の場合、面会は一日二回、一〇時〜一一時、一五時〜一六時の間で、一回一〇分程度と決められています。そして面会できる人は原則として家族二人以内。面会人は、入室前に手を洗い、予防衣、帽子、マスク、履き物等、病院の指定した清潔なものを使用する、となっています(『ICU・CCUプラクティス』三三七〜三三九ページ)。神奈川県立長浜病院では、一三時三〇分と一八時三〇分の二回、それぞれ五分間だけ面会できます(佐藤順編『ICU・CCU看護マニュアル』医学教育出版社、一九八八・五、一八〇、二〇八ページ)。日本のICUでは、多かれ少なかれ厳しい面会時間制限があるものと考えてよさそうです。

部分治療の統合化

さて、脳死の人はこのようなICUの中で作られます。といっても、ICUとは脳死の人を作るために存在するのではありません。まったく逆に、脳死の人を作らないようにするために高度の集中治療を施すのが、ICUの本来の機能なのです。この点をしっかりと把握して、誤解しないようにしてください。

しかし、脳死の人がICUの中で作られるのはまぎれもない事実です。では、どういった経緯で、人は脳死の人になるのでしょうか。ICUには、救急外科や手術室や一般病室から、重症患者が運び込まれます。ここで、重い意識障害あるいは昏睡状態の患者がICUに運び込まれたと想定して、その患者が脳死の人にいたる過程を、簡単に眺めてみましょう。

ICUの中に、昏睡状態に近い患者が運び込まれてきます。昏睡状態とは、痛みの刺激を与えてもほとんど反応のない状態のことです。まず最初に顎を引き上げて呼吸のための気道を開きます。喉や気管に何かが詰まっていた場合は、器械によって吸引を行ない取り除きます。そして人工呼吸器を患者の口や喉に取りつけます。人工呼吸器は、自分で呼吸する力の弱った患者のかわりに、空気を肺の中へ送り込み、呼吸を人工的に継続させる器械です。人工呼吸器の本体の中にはコンピュータが内蔵されており、空気を送り込むリズムや量だけではなく、気管の内部圧力まで正確にコントロールできます。

体温を測り、心電図をとり、血圧を測り、血液を取って血液ガスの検査をします。細い管を膀胱に入れ、尿の検査をします。昇圧剤・抗生物質などの薬品や栄養剤を点滴によって与えます。中心静脈栄養法(IVH)を用いれば、静脈から一日二〇〇〇から三〇〇〇カロリーを補えます。場合によっては輸血をします。先に述べたさまざまなモニターを患者に接続して、監視します。

ICUで集中治療を受けている患者は、モニターや治療のためのさまざまなチューブ、接続コードに縛られていて、自由に身動きできません。身体が動くと、看護婦がチューブやコードの接続を確かめに飛んできます。

患者の意識レベルを測定し、手足の状態や姿勢を観察し、目と瞳孔の反射を見ます。患者の脳が正常に戻るように適切な医学的処置をほどこします。たとえば頭蓋内圧が上がっている場合は、脳圧降下剤を投与し、頭に針を差して髄液を排出し、脳圧を下げます。

このように多くの同時平行的な治療を、次から次へと行なってゆくうちに、ある患者はしだいに意識を回復し、死の淵から生還します。ところが、このような精いっぱいの治療にもかかわらず、第1章で述べたような脳死の症状を除々に示し始める患者もでてきます。そして状態はますます悪化し、ついには脳死の判定基準を満たすようになります。「脳死の人」が誕生するのです。

この本は医学書ではありませんから、ICUの救急医療についてこれ以上くわしくは述べません。しかし、いままで述べたことからすでに、かなり重要な点が明らかになってきます。

ICUの医療の基本的な発想は、人体の部分部分を治す治療を寄せ集めることで人体の全体を治そうとするものです。ICUに運び込まれる患者は、多かれ少なかれ身体の多くの部分にいくつもの障害を受けています。たとえばある患者が、脳と心臓と血液循環機能と呼吸機能に問題をかかえているとします。このとき、ICUでこの患者を治すには、脳を治す治療Aと、心臓を治す治療Bと、血液循環を治す治療Cと、呼吸を治す治療Dをそれぞれ寄せ集めてきて、同時に患者にほどこせばよいことになります。さっきあげた具体例でいえば、昏睡状態の患者にほどこされるのは、呼吸を保つための人工呼吸器や、代謝・循環を保つための栄養補給・輸血、脳の働きを保つための髄液排出など、人体のそれぞれの部分を治すための治療法を寄せ集めたものです。

ICUの中では、これらさまざまな治療を併用するときに、それぞれの治療法の相互関係や、補い合いなどを深く考慮してから、総合的に治療しています。ただめくらめっぽう思慮分別なしに、個々の治療を寄せ集めているわけでは決してありません。部分を治す個々の治療技術をどうやって統合し、人体全体の治療へと効果的に結びつけるか。これがICUの医療の神髄です。

そしてこれらの個々の治療がすべて成功し、全体がバランスよく回復したとき、患者は昏睡状態を脱し、脳死になるのをまぬがれるのです。逆に、呼吸や心臓の働きが器械の援助で回復したにもかかわらず、脳という部分の治療が失敗したとき、患者は脳死の人になります。

ICUのこのような医療方法は、じつは現代医療のもつ部分主義の現われでもあります。現代医療の部分主義については、第6章で述べることにします。

監視システムと治療の効率化

さて、ICUの最大の特徴は、モニターを駆使した徹底的な監視システムです。モニターは患者の身体のちょっとした変化も見逃さずに記録し、異常が生じたら音や光で看護婦や医師に知らせます。看護婦は定期的にベッドサイドに行き、患者の体温・脈拍・呼吸・血圧・意識状態などのバイタルサインをチェックしつづけます。このような監視がもっとも効率的にできるようにICUは設計されています。たとえば患者の状態はナースステーションのセントラルモニターでただちに把握できます。また、すべての患者の姿がナースステーションから一望のもとに見通せるようになっています。ICUとは一刻一秒も患者の容体の変化を見逃さないように設計された、巨大な監視棟なのです(もちろん、現在のモニターでは把握できない患者の皮膚の色つやの変化や、気管内吸引のタイミングなどは、ベッドサイドの看護婦の観察と判断にまかされることになります)。

ところが、そうやって「見る」ことに徹した結果、ICUは人間の身体の医学的な面だけを、目を皿のようにして見る場所になってしまいました。ICUのベッドに横たわっている人は、ICUの中では、「ある病態にある人間」以上の何者でもありません。その人間が社会の中でどのような生活をしていたかとか、家庭の中でどのような役割をになっていたかなどの情報は、ICUの中では(それが病態の解明に結びつくとき以外は)何の重要性ももっていません。ましてや、その人間がどういう人生の歴史を積み重ねてきたかとか、ICUの外で心配している家族の目にその人間がいまどういう姿で映っているかなどの点は、ICUの治療にとっては何の関係もありません。ICUで重要なのは、その人間の身体がこの瞬間、医学的にどういう状態にあるかという点につきます。これはICUの宿命であると思います。その人間の医学的な病態の現状に全神経を集中し、その他のことを後回しにすることによってはじめて、ICUにおける重症患者の治療は効果を発揮するからです(そしてこの後回しされた点を、看護婦が精いっぱいフォローしようとしています)。

この姿勢は、次のようなICUの逆説を生み出しました。つまり、患者の医学的な面を徹底して見つづけるために、ICU従事者は、患者を見守る家族をICUの外に追い出したのです。日に二回、数十分面会できる以外は、家族はICUの外でただ待っているだけです。モニターの監視と看護婦の医学的な視線をICUの中に充満させることと引き替えに、家族が患者を見つめる「視線」をICUの中から排除してしまったのです。こうやって、ICUの中には、人間の医学的な側面だけを重点的に見つめる、ある特殊なそして均一な視線だけが充満することになります。

ICU医療とは人体を総合的に治療する総合医療だと言われます。しかし人体を総合的に見るはずの場所で、じつは「人間」がきわめて一面的にのみ見つめられ、それ以外の視線が極力排除されている。これはICUのはらむ最大の逆説であると思います。なぜこのような逆説が生じるのでしょうか。それは、人間を一元的な視線で監視しつくすのが、もっとも効率的だと考えられているからです。効率的な場所でこそ治療は最大の力を発揮します。現代医療とは、効率性の医療なのです。

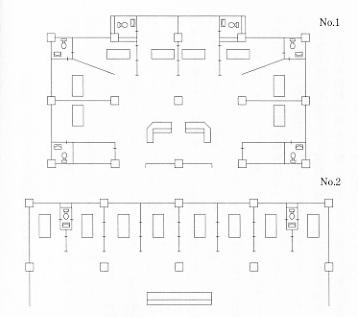

ICUの中の「視線」の問題は、右の図3を見ていただくと、もっとはっきりします(『ICU看護入門』一三一ページの図)。これは個室化したICUのレイアウト図です。ベッドとベッドの間はカーテンや壁で仕切ってあって、患者同士の視線は完全に区切られています。しかし、部屋の真ん中にあるナースステーションからは、すべての患者が見通せるようになっています。ここにあるのは、監視する者が、すべての監視される者を、中央から一元的に把握する集中監視の視線です。一つの中央塔が、多数の小部屋を一か所で監視する図です。

図3 個室化したICUのレイアウト2例

これは、ヨーロッパ近代の思想家ベンサムが提案したパノプチコン(一望監視装置)という監獄の構造と非常によく似ています。これは中央の監視塔から、すべての受刑者の動静が一望のもとに監視できるように、設計されています。近代ヨーロッパで幕を開けた現代医療の、その最先端であるICUの構造に、近代を特徴づけるパノプチコンのモデルが再現されているとすれば、興味深いことです。ICUに充満する視線とは、ほかならぬ近代の視線かもしれないのです。

脳死の人がベッドを占領するときの問題

さて、ICUの中での懸命の治療もむなしく、患者が脳死の人になったとします。これは、ICU医療の敗北でもあります。脳死の人は現在の技術ではもう二度と回復することが期待できません。ただ心臓が止まるのを待つのみです。

ICUのベッドに脳死の人が横たわっている。心臓は平均して数日間は動き続け、その間、脳死の人はベッドを占領するでしょう。ここからさまざまな問題が生じてきます。

治療をいつまで続けるのか

まず、人工呼吸器をいつ外すのかという問題が起きてきます。二〜三日で心臓が止まればそのときに外せばよいのですが、もし一週間以上も心臓が動き続けたらどうするのか。脳死の人から人工呼吸器を外すと、脳死の人の心臓はすぐに止まってしまいます。とくに脳死の人がまだ若い患者であった場合、家族は、患者の心臓が自然に止まるまでそのままにしておいてほしいと願うことが多いといわれます。事情が許すなら、家族の願いを聞いてあげればよいのですが、そう簡単にはいきません。

まず、脳死の人がいつまでもICUのベッドを占領していたのでは、いざというときに他の救急患者を収容できない危険性があります。また人工呼吸器を調整したり管理するためには人手がかかります。もう回復しない患者に費やす人手があったら、それを他の見込みのある患者に回すべきだ、という考え方もあります。人工呼吸器などの器械を作動させるには、当然のことながらお金がかかります。その費用は、健康保険から支払われるか、あるいは病院が立て替えます。健康保険から支払われるということは、私たちの掛金や税金から支払われるということを意味します。回復する見込みのない脳死の人に、公共的なお金を使うのは、金の無駄遣いだという声があります。また、もう回復しない脳死の人にいつまでも人工呼吸器をつけているのは、かえって人間の尊厳を傷つけることになるという意見もあります。

脳死の人に継続されている治療は、人工呼吸器だけではありません。血圧を上げるための昇圧剤に代表される、さまざまな薬品が、点滴のチューブから投与されています。あるいは脳死の人の身体が生きてゆくための栄養液が与えられています。場合によっては輸血をする必要があります。これらの治療は人手と金をくいます。それだけではありません。たとえば輸血のための血液は、慢性的に不足ぎみです。そんな貴重な血液を、もう回復することのない脳死の人に与えるなんて、倫理に反する行ないだという意見があります。

看護をいつまで続けるのか

第一章でも述べたように、脳死の人にはさまざまな看護が必要です。回復しない人の体温・脈拍・血圧などをいつまで測り、記録しつづけるのか。脳死の人の身体をいつまで拭いてあげるのか。そのような看護を続けることで看護婦の手はふさがれ、他の患者の看護に支障がでるかもしれません。また、看護婦自身も、回復しない患者の看護をいつまでもやるのは、空しさを感じ、熱意が失われるかもしれません。

脳死の人をきちんと管理するためには、いろいろな看護が必要です。昏睡状態の患者にかかる手間とほとんど同じ労力が必要となります。この点はいままでの脳死論ではあまり重視されてきませんでした。ここで、脳死の人を昏睡状態の患者と同じレベルで管理するためには、具体的にどのような看護が必要なのか、紹介してみます。

まず、口の中を定期的にきれいにします。患者の口の中は乾燥しやすく、唾液の分泌が少ないので、細菌が繁殖しやすくなります。そこで、綿を巻きつけた棒で、上下の歯と歯茎、口の中、舌を念入りに掃除します。

身体をきれいに拭きます。身体の皮膚を清潔にしていないと、皮膚がかぶれたり、汗が出にくくなったりします。とくに排尿のためのチューブが通っている陰部は、清潔にしておかないと、感染して炎症がおきたりします。頭髪もアルコールなどを使って洗髪します。目や耳や鼻も汚れやすいので、オイル綿などで清潔にします。昏睡状態の患者は目を軽く開いたままのことが多いので、角膜が乾燥しないよう包帯などで目を覆っておきます。

体位の変換をします。ベッドに横たわっている患者は、いろいろなチューブに接続されて、仰向けに固定されています。このままにしておくと、身体の重みがかかっている面に床ずれができたりします。そこで、二〜三時間おきに体位を変えてやります。体位変換は二人以上で行ない、パットを用いることもあります。また、そのときにマッサージや指圧をして筋肉をほぐします。自分で動くことができないので、ことあるごとに足・膝・股・肩の関節を、看護婦が運動させます。

患者は点滴や輸血のチューブを身体に挿し込まれています。そこで、針が刺さっている部分の皮膚をつねによく観察し、正しく入っているか、皮膚が赤くなっていないかなどをチェックします。点滴の量のチェックも行ないます。

排尿、排便の始末をします。尿はチューブから出すので、尿の量などを観察します。

患者が脳死状態になったとしても、きちんと管理しようとすれば、これだけの看護を、心臓が動いているかぎり続けなければなりません。これはかなりの負担です。脳死の人の身体を拭いたり体位を変換したりすることに疑問を感じる看護婦が出てきても不思議ではありません。

脳死の人の医療費と保険

脳死の人をICUの中で維持しようとすれば、これほどの労力と医療資源と費用がかかります。たとえば澤田祐介によると、IVH(高カロリー輸液)+人工呼吸器+ケア、を一週間行なったときに、

・脳死判定二回……一〇万円

・ICUの一週間の検査費用……一八万円

・栄養補給、酸素吸入、血漿・薬剤・抗生物質使用費等……五八万円

・心臓マッサージなど死の儀式……八万円

・その他……一二万円

<計>一〇六万円

かかるそうです。澤田は次のように述べています。

実際に脳死を判定してから五〇日間の患者管理というか、死体管理をしたことがありますが、そうすると七週間ですので、ざっと見積もって六〇〇万円かかることになります。本人が払う金は三万円ですむのですが、実際に保険から六〇〇万円〜七〇〇万円が脳死の身体の管理のために支払われるという試算になってしまいます。(日本移植学会編『続々 脳死と心臓死の間で』メヂカルフレンド社、一九八六・九、二一九〜二二一ページ)

これでは、医療現場から脳死の人の治療と看護は早目に打ち切るべきだという声があがってきても不思議ではありません。たとえば鹿児島大学医学部付属病院では、脳死の人には家族の同意がなくても、抗生物質や昇圧剤の投与や人工透析などの治療行為は行なわないという方針が打ち出されました。人工呼吸器の取り外しについては家族の同意を得るようです。

これらの声は医療現場からだけあがっているのではありません。国家の医療経済を考える人たちからも、同じ声が聞かれます。たとえば朝日新聞編集委員の藤田真一は、次のように述べています。

脳死の診断が確定したあと、なお、レスピレーター(人工呼吸器)を動かし、心臓を動かし続けたとしても、それが患者さんを生き返らせるためではなく、家族たちの気休めにすぎないことは、すでに広く知らされてきました。

それが患者さん当人の「生」とはなんの関係もなく、いたずらに「死体」をもてあそぶ行為にすぎないことも、早晩、広く国民の常識になっていくと思います。(中略)

しかし、脳死の診断が確定して、一〇〇%救命の可能性がなくなったのに、二日も、三日、一週間も、家族の願いだからといって、レスピレーターを動かし続けるのは、一体、なんのため、誰のためなのでしょう。

私は、ひとつ、世間体のためではないか、という見方をしております。

もちろん、死者との別れ、あきらめに、しばらくの間、一定の時間が必要なことは申すまでもないことです。しかし、だからといって、医学的に「死」が確定したあと、いつまでも、別れのための死体管理が認められてよい、という理屈はありません。一週間以上もたてば、脳の自己融解がどんどん進んで、死臭にいたたまれなくなると聞きました。それでもなお、肉親の死を認めたくない、という人がいるそうです。

ですが、その肉親が、世間体を考えずに、素直に死者の立場にたってみれば、いつまでも死体に針やチューブを挿入して、意味もなくいじくりまわすのは、とんでもない迷惑、冒涜行為だということは、分かるはずです。いま、脳死後の死体管理のために、どの病院でも一日最低五万円の費用がかかっていると聞きました。一日一〇万円以上の病院もありました。それが現在は、すべて健康保険の「治療費」として、請求すれば支払われているところに問題があります。

早晩、これには、けじめが必要でしょう。脳死という診断が確定したら、治療はやめる(死者は治療ができない)のだから、どうしてもレスピレーターを動かし続けたいという家族には、経費を自己負担していただくほかないと思います。一日五万円、一〇万円のお金を払って、死体の管理を続けたいという人が、一体、どれほどいるでしょうか。そんなに経費がかかるならやめてください、ということであれば、何をか言わんや、ということではないでしょうか。(生命倫理研究議員連盟編『政治と生命倫理』エフエー出版、一九八五・一一、二九〜三一ページ)

日本医師会の生命倫理懇談会の最終報告(一九八八・一・一二)の中に、次のような箇所があります。

臓器提供の場合は、脳死宣告後の死後処置として、人工呼吸器の継続使用のほか、薬物投与、輸液などの処置をひきつづき行うことになる。この際の医療費の問題については、前述したように医療保険の適用の是非を今後検討すべきである。

医療保険の問題は、今後確実に社会的議論になるでしょう。

脳死の人の治療や看護はどうあればよいか

以上のような状況のもとで、脳死の最初の倫理問題、すなわちICUの倫理問題が生じるのです。もう一度復習しておきましょう。脳死の倫理問題とは、脳死の人をめぐって、人と人とがどのように関わってゆけばよいかという問題でした。これと同じように考えれば、ICUの倫理問題とは、これまで述べてきたようなICUという場所の中で、脳死の人をめぐって、人と人とがどのように関わってゆけばよいかという問題のことです。

ICUの倫理問題はおよそ次の三つにまとめることができます。

(1)脳死の人の治療や看護を停止し、心臓停止を人工的に早めてよいか。

(2)誰がその決定をするのか。

(3)家族が脳死の人の治療と看護を望むとき、どうすればよいか。

これらの問いは、簡単には答えの出せない難しい問題です。いろいろな考え方が可能でしょう。私は、本人の事前の意思があり、家族が停止に賛成している場合は、その意思を尊重して治療や看護を停止してもよいと思います。ただしそれには条件があります。それはすぐ後に述べます。治療停止の決定は、本人の事前の意思や家族の意向を受けた主治医が行なうのが、妥当ではないでしょうか。家族が治療と看護の継続を望むときは、医師と看護婦は、家族の死の看取りに役立つものを選んで可能なかぎりそれを継続すべきである、と私は考えます。

これらの点を、もっと分かりやすく述べてみましょう。

脳死の人の治療や看護を停止するべきだという意見の背後には、二つの考え方があると思います。一つは、確かに脳死の人の心臓も生かしておいてやりたいが、医師や看護婦の労力、ICUの他の患者のこと、貴重な資源のこと、お金のことなどを考え合わせれば、脳死の人の治療や看護は継続すべきではない、という考え方です。つまり、脳死の人の治療や看護に意味があることは認めるが、ほかの事情を考えるとそういうわけにもいかん、という考え方です。私は、「希少な医療資源の配分」を見据えるべきだというこの考え方そのものは、間違っていないと思います。

もう一つの考え方は、脳死の人の治療や看護は無駄な医療であるから停止すべきだというものです。脳死の人はもう二度と回復しはしない。そんなものに治療や看護をしたってまったくの無駄であり、意味のない行為である。日本医師会も認めているとおり、脳死の人は医学的には死体であり、死体に対する治療は、医療とはいえない。こういう考え方です。私は、この考え方は間違っていると思います。

なぜかといえば、私は、死体に対する治療も、立派に医療といえると思うからです。死体を話題に出すと話が混乱し、私が脳死の人を死体と考えているといった誤解が生じるので、次のように言い換えます。私は、脳死の人に対する治療も、立派な医療だと考えます。

多くの読者はこれを聞いて奇妙な感じを受けることでしょう。

「脳死の人に対する医療なんて存在しませんよ。だって、脳死の人は医学的にはもう死んでいて回復しないのだし、意識もないのですよ。そんな人に医療をしていったい何になるのですか」。

こう考えたあなたは、すでに一つの罠にはまっているのです。それは第1章で述べた「脳の中身が分かれば脳死も分かる」という罠です。

発想の転換が必要です。

原点に帰って考えてみます。「脳死」とは、脳の中身のことではなく、人と人との関わり方のことでした。「脳死」とは脳死の人をめぐる人間関係の場のことでした。ということは、脳死の医療とは、脳死の人をめぐる人間関係の「場の医療」であることになります。

ところで、「場の医療」とはいったい何でしょうか。

ICUでの救命医療とは、「患者の身体や脳の中身の治療」が中心となる医療のことでした。これとは逆に、「患者を取り巻く人間関係のあり方を援助し看護する営み」が中心となる医療のことを、場の医療と呼びたいのです。

人と人との場の看護が中心となる医療

場の医療についてもっと具体的に見てゆきましょう。

ICUに昏睡状態の人が運び込まれたとき、まず第一になされるのは「昏睡状態の人に対する救命医療」です。その医療は、患者の脳の中身と身体の状態に全神経を集中します。その医療が失敗して、患者が脳死の人になったときから、患者の救命医療とは異なった「場の医療」、すなわち「脳死の医療」が始まるのです。

脳死の医療の場合、脳死の人を取り巻くさまざまな人々のうち、もっとも援助を必要としているのは、脳死の人の家族たちです。すでに述べたように、ICUとは、家族が肉親を見守る視線を極力排除する世界です。家族は、ICUの外で、肉親が回復してICUから出てくる姿をじっと待ち続けていたのですから、「患者が脳死になりました」と突然言われてもどう対処してよいかとまどうばかりです。

それは家族が、まだ肉親の「死の受容」を完了していないからです。脳死の人はやがて心臓も止まり、冷たい死体となります。家族には肉親のまだ温かい身体を前にして、それがやがて冷たい死体となることを理解し納得し、脳死状態の肉親に別れを告げ、その死を受容するという大事業が残されているのです。この大事業を家族がとどこおりなくすまさないうちに、人工呼吸器を切ったり臓器移植を行なったりすれば、家族の心には取り返しのつかない大きな傷跡が残ります。

家族の死の受容は、脳死になった肉親の看取り、すなわち「脳死の人の看取り」によってなされてゆきます。家族による脳死の人の看取りを援助することが、脳死の医療の最初の仕事です。脳死の人の看取りの援助とは、脳死になった肉親を看取る家族のために、医師や看護婦が別れのための静かな場を設定したり心遣いを示したりして、いわば家族を看護することを意味します。

ICUの中の救命医療は、患者の看護よりも患者の治療の方が優先する医療でした。これに対して脳死判定後の脳死の医療は、患者の治療よりも、患者を取り巻く人と人との場の看護の方が優先される医療です。なかでもとくに、脳死の人の看取りをする家族の看護が、第一の課題となります。

家族の心の看護なんて、看護婦にまかせておけばそれでよいのであり、それは医療という名に値しないという意見があるとすれば、それは医師のおごりであると思います。このおごりが、次章で述べる医師への不信感を患者や家族がつのらせてきた元凶でもあります。医療とは回復の余地のある人間の身体を治療するものであるという固定観念にとらわれているうちは、脳死の医療なんて考えられません。人と人との場を看護することが目的となる医療が存在すると気づけば、脳死の医療という発想も容易に理解できるようになります。

ICUの倫理問題とは、ICUの中の脳死の人をめぐって、医師や看護婦や家族たち がどのように関わってゆけばよいかという問題でした。今、この問いに、ひとつの答えを出すことができます。医師や看護婦は、脳死の人の看取りをする家族を援助し、看護すべきなのです。そして脳死の人の看取りの援助という礼儀作法を、われわれの社会は選びとるべきだと思うのです。

この考え方それ自体は、それほど目新しいものではありません。

事実、死に直面したがん患者のターミナル・ケア(末期医療)の場面では、患者自身へのケアと並んで、患者の家族への看護(ケア)の重要性が語られ始めています。長い人生をともにしてきた肉親の、最期の闘病生活を見つめる家族のこころは、苦しみや悲しみで混乱状態にあります。そんな家族の精神的な看護をし、患者が亡くなったあとも家族と連絡を取り合って、家族の悲しみにつき合ってゆく看護を続けるのです(飯尾正宏・河野博臣『がん死ケアマニュアル』医学書院、一九八七・四)。ターミナル・ケアの場合、このような家族の看護は、延命治療の単なる付属品ではありません。そうではなく、ターミナル・ケアという医療を中心になって支えるものこそが、家族の看護に代表される「場の看護」なのです。そもそも看護の本質には、人と人との場を看護する「場の看護」という側面があります。ICU看護では、脳死の人の身体に対する具体的な技術が強調されますが、ここでも「場の看護」という特徴が消滅するわけではありません。

そしてこの「場の看護」が中心となる医療のことを、「場の医療」と呼びたいのです。「場」ということばが難しければ、「関わりの医療」と表現してもよいでしょう。

脳死の医療も同じです。場の看護が中心になるような医療が存在するということに、私たちはもっと目を向ける必要があります。

脳死の人の看取りのために

さて、脳死の人の看取りを援助するためには、医師と看護婦は次の三つのことをしなければなりません。

(1)脳死の人を前にした長い看取りの時間を保証すること。

(2)静かに看取りができる場所と設備を提供すること。

(3)脳死の人に、看取りのための最低限の看護をほどこすこと。

初めの二つは家族に対する看護であり、三番目は脳死の人に対する看護です。順番に説明します。

脳死の人の看取りとは、もう回復することもなく、やがて冷たい死体となってしまうことが確実な脳死の人に、人生の別れを告げ、その人のいのちをあきらめることです。脳死の人の場合、その身体には血液がめぐっており温かいので、よけいに別れを告げるのが難しくなります。

脳死の人の看取りをし、その(近い将来の)死を受容するためには、時間がかかります。冷たい死体が目の前にあるよりも、温かい脳死の人が目の前にある方が、当然あきらめるのに時間を要します。医師でもある杉本健郎は、みずからの経験から次のように述べています。

現在、医師と患者、家族との関係は、決して対等の会話ができるシステムになっていない。また交通事故のように予期せぬ突然の出来事であれば、医師の説明がどれだけやさしい内容のものであっても、やはり納得のレベルに達するまでには一定の時間が必要だ。脳生理学を理解する私の立場であっても、納得受容するまでには数日を要した。頭の中で理解することと、事実を受け入れ、納得することとは別なのである。(『着たかもしれない制服』一八九ページ)

日本医科大学の田口吉子のグループは、脳死の人の家族の心理状態を細かく記録した研究を行なっています(「朝日新聞」一九八八・一・二六、朝刊)。たとえば、脳死になった五二歳の男性の妻の心理的変化は、次の四つの状態に分かれます。第一期は脳死判定より三日目まで。初めは何がなんだか分からないパニック状態にあります。第二期は三日目から四日目。不安になったり奇跡を願ったり、混乱状態にあります。第三期は四日目から六日目。感情が整理され現実的にものを考えることができるようになってきます。そして第四期、六日目から一〇日目に至ってようやく死を受容し、人工呼吸器を外すことを望むようになります。

この家族の場合、脳死判定から死の受容までに一週間強かかっています。ここのICUでは、家族をどういう状況でどれだけの時間、脳死の人に面会させているのか分かりませんが、脳死の人の死の受容には、最低数日から一週間は必要であるように思います。

ただ、家族による「死の受容」にはさまざまなレベルがあるはずです。たとえば、頭ではよく分かったがもうひとつ実感がともなわないレベル、混乱と悲しみが過ぎ去り比較的落ち着いて患者を見られるようになったレベル、自分の意思で患者の人工呼吸器を切ることに同意できるようになったレベル、そして患者が亡くなったことを事実として冷静に受け止めることができるようになったレベルなどです。この最後の心境に落ち着くまでには、患者の心臓が停止してから何か月も何年もかかることもあるでしょう。

ここでは、死の受容のこのようなさまざまなレベルを認めながらも、ひとまず「混乱とパニック状態を脱し、自分の意思で患者の人工呼吸器を切ることに同意できるような状態になること」という意味でそれを考えたいと思います。

このようなわけで、脳死の人の看取りを本気で援助するためには、最低数日から一週間の時間をまるごと家族に保証する必要があります。しかし、日に二回数十分しかICUの中へ家族を入れない現在のシステムで、このようなことは可能なのでしょうか。家族を長くICUの中に入れることは、病院側がその気になりさえすれば、不可能ではないようです。田島桂子は次のように述べています。

米国においても一九五〇年代後半から一九六〇年代にかけて、ICUにおける精神反応(ICU Syndrome)が除々に増加し問題になっていたが、その対策の一つとして、家族の面会時間を延長したり、面会制限を撤廃したところ、状態の改善がみられたという。

ICU内の設備や治療・処置等の頻度との関連も考えなければならないが、必要に応じて看護婦が的確な判断をすれば、面会は何ら治療や看護の妨げにはならないといってよい。面会時間の制限をできるだけしないようにすることが、これからのICUの管理に望まれる点であろう。(『ICU看護入門』三二〜三三ページ)

医師や看護婦が手間をいとわなければ、家族が脳死の人の看取りのために、ICUの中に長時間入ることも可能なのではないでしょうか。確かにほこりや細菌を家族が持ち込む恐れは強いといえるでしょう。しかし田島は、「最近では吸塵装置や空気清浄機などがあるわけだから、このような設備上の配慮をすれば、その点の問題は改善されるだろう」(同書、三二ページ)と述べています。さらに、患者はすでに脳死になっているのだから、家族が患者に触れてモニターを狂わせたりすることに、それほど神経質になる必要はないわけです。

脳死の人に対する看護について考えてみましょう。脳死の人への看護は、まず第一に、家族による脳死の人の看取りを援助するためになされるべきです。人の死を看取り、その死を受容する家族への、最低限の心配りとして、死にゆく(死んだ)人の身体に敬意をはらい、身体を清潔に保つことは欠かせません。たとえば葬式でも、死体は大切に扱われ、その身体は見苦しくないようにきれいにしてあげます。これは葬式という別れの儀式をとり行なう際の常識です。

脳死の人の看取りでも同じことです。家族と脳死の人との別れを援助する際の礼儀作法として、看護婦や医師は、脳死の人の最低限の看護を行なうべきだと思います。ただ、脳死判定以前に行なっていたすべての看護を続ける必要はありません。家族の看取りに役立ち、脳死の人の尊厳を失わせないような看護のみを、継続すればよいのです。たとえば、さまざまなモニター装置は取り外してもよいのではないでしょうか。場合によっては輸血も外してよいかもしれません。最低限、人工呼吸器と栄養補給の輸液チューブと、昇圧剤などのいくつかの薬品は、つけたままにしておきます。また、体位の変換や身体の清潔は続けます。この看護には、看護婦だけではなく家族も参加してよいでしょう。手足の関節運動などは省いてよいと思います。具体的に何を継続し何を中止するかは、現場の医師と看護婦が決めることです。

ICUの外へベッドを移す

こうやって考えてみると、脳死の人の装備する器械類は、ずいぶんと少なくなります。また、救命医療時とは違って、シビアな監視の必要もありません。だとすれば、脳死の看取りの別の可能性もでてきます。そうです。ICUの外に、ベッドごと出してしまうのです。ベッドには車輪がついているので、人工呼吸器を小さいものと取り替えてから、点滴の器械といっしょに、ベッドを外へ出してしまうのです。

一般病棟に出すと、ほかの患者さんに動揺を与えるかもしれないので、個室の方がよいでしょう。病院の規模によっては、もっといい方法があります。二二ページの神戸市立中央市民病院のICUの図をもう一度見てください。ICU本体に隣接して、小さな部屋がたくさんあります。この中には、家族控室、説明室、カンファレンスルーム、医師ラウンジなどのスペースがとってあります。これらの部屋の一つを、脳死の人の看取りの部屋にすればよいのです。やりくりすれば、不可能ではないはすです。これから病棟を新設するところでは、ICU本体と一般病室の中間に、脳死の看取りの部屋を作ることも考えられます(一種の「中間施設」の発想ですね)。脳死の看取りの部屋は、もちろん固定的な部屋である必要はなく、状況に応じて他の用途と使い分ければよいのです。最近の大病院では、ICUと一般病室のちょうど中間の性質をもつ「重症管理室」を置くところも出てきました。たとえばこの重症管理室の一隅を区切って、脳死の看取りの部屋に当てるのはどうでしょうか。一考の価値はあると思います。

脳死の人をICU本体から外へ出せば、当然、心臓停止は早くなります。しかし、脳死の医療とは心臓延命治療ではなく、脳死の看取りの看護ですから、家族がそれを望むのであれば、医師は良心の呵責に悩むことはありません。

脳死の人の治療や看護は無駄な医療であるという意見の人もまた、脳死患者は人工呼吸器を切って早くICUの外へ出すべきだ、と言います。しかし彼らは、経済的な効率性のみを考えてそう言っているのです。脳死の看取りの必要性など、視野に入っていないにちがいありません。このような考え方は排するべきです。

日本医師会の生命倫理懇談会のメンバーが、脳死患者にいつまでも人工呼吸器をつけておくのはかえって人間の尊厳に反することになる、という主旨の発言を記者会見でしていました。しかしその判断は、まず第一に脳死本人の事前の意思、第二に脳死を看取る家族の判断にまかせるべきことがらであり、決して一般的な命題の形で権威ある団体が述べることではありません。

救命医療から看護中心の医療へ

さて、以上に述べたことを、図で表わしてみましょう(次頁図4参照)。

ICUの中に意識障害や昏睡状態の患者が運ばれてきます。救命医療がほどこされますが、そのかいもなく患者は脳死状態になります。この間の医療は、昏睡状態の患者の治療がなによりもまず優先される医療です。看護婦は、救命治療が最大に効果を発揮するために必要な、患者の身体の看護を行ないます。また、ICUの外で待っている家族への、定期的な分かりやすい情報提供を心がけなければなりません。

脳死判定後に、医療の性格は大きく変わります。

脳死判定後は、医療の中心は、家族による脳死の人の看取りを、医師や看護婦が援助し看護することに移ります。脳死判定で医療が終わるのではありません。医療はその性格を変えて、脳死判定後も継続されるのです。図では脳死判定後に三本の道が分かれています。真ん中の道は、ICUの中で心臓停止まで脳死の人を看取る場合です。病院の事情でICUの外に脳死の人を出すことができないときや、家族があくまで最善の心臓延命治療を望むとき、脳死の人はICUの中で心臓停止を迎えることになります。

下におりる道は、ICU控室や一般病室で脳死の人を看取る場合です。

もう一本、上にあがる道があります。これは脳死の人から臓器移植をする場合です。現時点では、臓器移植は一刻を争う手術です。臓器移植の臓器提供者(ドナー)になる脳死の人は、移植の態勢が整って手術室で臓器を取り出すまでの間、ICUの中で厳重に管理されなくてはなりません。移植予定の臓器に血液や栄養が充分回らなくなったり、臓器が細菌に感染したりするとたいへんです。臓器移植が予定されている脳死の人は、この点で、ICUの中で医師や看護婦によるかなりきびしい監視が続くことになります。

たとえこの場合でも、私は次のことを主張したいのです。<臓器移植のための管理が必要だとしても、それは脳死の人の看取りの援助を軽視してよいことにはつながらない。臓器移植は、家族が脳死の人の看取りを終え、その死を受容した後で、はじめてなされるべきである>。ICUの内部での、家族による脳死の人の看取りがいくら困難であっても、それを援助しとおせる態勢と覚悟と自信がない病院では、移植のための臓器摘出は本来すべきではないと私は思います。家族が脳死の人に別れを告げる時間は、臓器摘出が行なわれる前、それもICUの中でしかありえないからです。

脳死判定の前後で以上のような医療の変容が起こります。これにともなって、ICUでの看護も変容します。従来のICU看護は脳死判定以前の看護がほとんどでした。そこで看護婦がすることは、まず治療が効果的に行なわれるための患者の身体の看護です。そこには患者に声をかけるなどの、精神的な看護もふくまれています。次に、ICUの外で待っている家族への情報提供に代表される、家族への配慮があります。いままでICU看護といわれてきたものはこれですべてです。

ところが、脳死判定以後の看護は、新しい局面に入ります。そこでの看護は、脳死の人を取り巻く人間関係の「場の看護」です。具体的には、脳死の人を看取る家族を援助し、家族の死の受容を援助することが看護の目的となります。従来のICU看護にこの概念をつけ加えることが必要です。

これはまた、脳死判定の前後で、看護の意味も変容することを示しています。たとえば、「患者の身体を清潔に拭く」という看護は、脳死判定以前では、患者が細菌に感染せず無事に回復することを願ってなされます。ところが、脳死判定以後では、「患者の身体を清潔に拭く」という看護は、脳死の人の尊厳を守るという目的に加えて、家族が脳死の人のきたない身体を見て心理的動揺を起こさず、無事に患者の死を受容できることを願ってなされるのです。そしてそれは看護者自身が患者と別れるための行為ともなるでしょう。

脳死後の医療や看護を行なうときに、いちばん問題になるのは、それにかかる人件費・薬品費などの費用をどうするのかという点です。以前にあげた藤田のように、脳死判定以後にかかる費用はすべて自己負担にすべきだという意見もでてきます。しかし私はそれには反対します。というのも、藤田の考え方の底には、脳死判定後の医療は無駄な医療であり排除すべきであるという思想が流れているように思われるからです。私は、脳死後の医療や看護にかかる費用は、一定限度までは公共的に負担すべきだと考えます。脳死の人を家族が看取るのを援助するためにかかる費用は、通常医療の費用であると認めるべきだと思うからです。そしてその費用は、膨大な国民医療費に較べれば、ほんの微々たるものにしかすぎません。

難しいのは、病院の中で看護婦の手が足りなくなったときや、ICUの中に空きベッドがなくなったとき、脳死の人に投与している薬品がきわめて貴重なものであったときなどに、それでも脳死の看取りの看護を続けるかという問題です。これは一般に、「希少な医療資源の配分問題」と呼ばれています。病院では実際に関係者を悩ますことがあると聞きます。この場合は、もう現場の医師や看護婦に決定を委ねるしかありません。病院の中に倫理委員会がある場合は、委員会で(外部の人をもふくめた)多くのスタッフの意見を聞いて決定するのがベストでしょう(本書では、この決定をする際の具体的な倫理上の基準について述べる余裕はありませんが、(1)この問題について一律の処方箋はないこと、(2)倫理委員会のあり方そのものに一考の余地があること、の二点をここでは指摘しておきたいと思います)。

あと、病院の中に今から看取りのための部屋を確保するのは無理だとか、ただでさえ忙しいのにそんな新しい仕事を増やすのは無理だ(いやだ)とか、前例がないとか、習慣がないとか、いまのICUの秩序が乱れるとか、看護婦を教育するのがたいへんだ、などの反対意見が考えられます。これらの問題は、病院の医療と看護に対する取り組みと熱意によってどうにでもなる問題だと思います。医療受益者は、意外とこういう点に、こっそり目を光らせていたりするものです。

医療現場、とくにICU周辺の猛烈ないそがしさを考慮すれば、家族による脳死の人の看取りを援助する特別のスタッフを新たに作った方が賢明かもしれません。そしてそのスタッフは、脳死にかぎらず、大病院の中でのあらゆる死の現場に立ち合い、家族をもふくめた臨死の場を、心理的な面からバックアップするのです。もし現状の医療体制のもとで、このようなスタッフを配することが不可能であるのならば、まず最初に、それを不可能ならしめている病院の体制そのものを少しずつ変革してゆくべきでしょう。

看取りの医療の実践

以上が私の提案です。「脳死」が生み出す最初の倫理問題に、このような姿勢で取り組んでゆくことが、いま医師や看護婦や医療行政担当者に求められているのではないでしょうか。

もっともいくつかの大病院のICU現場では、ここ数年のあいだに、医療従事者の意識と態度が、ここで述べたような方向へと変わりつつあると聞きます。

たとえば京都第一赤十字病院のICUでは、脳死状態になった九歳の女児に対して、次のような看護がなされました。まず看護目標として、家族が患者の死を受け入れられるように援助し、合併症や外観の悪化の防止に努めます。具体的には、患者を個室に移し、清拭や身の回りの世話を家族といっしょに行ない、ことに顔面などの外観の悪化防止を心がけました。そして「母親と一緒に清拭や結髪をしながら、あるいはただ一緒にベッドサイドに座って、繰り返し語られる思い出話や自責の言葉の聞き役になるよう努めた」ということです。そのおかげで父親も母親も約四日間で、いちおうのこころの準備ができたようです(川田治子ほか「脳死患者の家族が死を受容するまでのプロセスとその看護」EXPERT NURSE VOL.3 NO.4 APRIL 1987,九八〜一〇一ページ)。この事例に関して、福間誠之は、「これからは、脳死から心臓死になって、死後の処理をするまでが医療、という時代になってゆくでしょうね」と述べています。これは、いままで述べてきた私の考え方と合致します(座談会「脳死の患者さんの家族にどう対応するか」EXPERT NURSE VOL.3 NO.4 APRIL 1987,一〇七ページ)。

すでにこのような方向へと地道な努力を続けてこられた医療従事者の方々には、敬意を表したいと思います。このような流れが、ICU医療と看護の、そして現代医療一般の主流へと成長してゆくことを願わずにはいられません。

最後に、以前にあげたICUの三つの倫理問題にもう一度、簡単に答えておくことにします。

ICUの三つの倫理問題とは次のものでした。

(1)脳死の人の治療や看護を停止し、心臓停止を人工的に早めてよいか。

(2)誰がその決定をするのか。

(3)家族が脳死の人の治療と看護を望むとき、どうすればよいか。

まず最初の問題です。私は以前にこれに対して、本人の事前の意思があり、家族が停止に賛成している場合は、治療や看護を停止してもよい、と述べました。ただしその際には条件があります。それは、家族による脳死の看取りに対する充分な配慮が払われていた場合に限って、本人の事前の意思あるいは家族の希望で心臓停止を人工的に早める決定をしてもよい、という条件です。もちろんそれを早める理由として臓器移植などの利用や経済問題があることは、充分認識しておくべきです。

次の問題。これについては、第一に本人の事前の意思(つまり本人がまだ自分の考えをはっきりと表明できる時期に示された本人の意思)、第二に家族の判断、に基づいて主治医が決定するのがよいと思います。ただし、この誰が決定するかという問題については、もっと本格的に議論するべきです。それはたとえば、家族の意思とはいったい何であるのか、本人の事前の意思は本当に有意味なのか、などの点です。本書では深く突っ込んで検討できなかったので、他の場所で検討する必要があります。

最後の問題についてはすでに述べました。医師と看護婦は、家族の望む治療と看護を、事情の許すかぎり実施してゆくべきであると考えます。これが私の考え方です。

入力:だむす