ホーム > 論文・エッセイ > このページ

掲示板|プロフィール|著書|エッセイ・論文

English Pages | kinokopress.com

| LIFESTUDIES.ORG/JP

ホーム > 論文・エッセイ > このページ |

作成:森岡正博

掲示板|プロフィール|著書|エッセイ・論文 English Pages | kinokopress.com |

論文

『現代生命哲学研究』第6号 (2017年3月):101-156

独在今在此在的存在者

生命の哲学の構築に向けて(9)

森岡正博

目次

1 はじめに

2 永井均の〈私〉論の概要

3 『存在と時間 哲学探究1』における「無内包の現実性」

4 独在的存在者の確定指示について

5 現実・現象世界・客観的世界

6 「いま」と「自己出産」

7 独在今在此在的存在者

8 他我問題、リアリティ、時の過ぎ去り

補論1 補論2

1 はじめに

本論文は、永井均の『存在と時間 哲学探究1』(2016年)における「現実性」と「独在性」の議論に触発されて、森岡がこれまで考えてきたことをさらに掘り下げて考察する試みである。同書における永井の議論は、彼の2016年時点での最新バージョンである。永井は同書で、人称における「現実性」と「独在性」を議論したのちに、時間における「現実性」を議論している。私の見るところ、前者はこれまでの永井自身の議論を洗練させたものであって輪郭を掴みやすいが、後者は新しい議論に挑もうとしており全体像を掴むことが容易ではない。後者は本書以降の永井の議論によって塗り替えられていくような予感をはらんでいる。

したがって、本論文では、前者の、人称における「現実性」と「独在性」を中心に議論を進めることとし、必要なかぎりにおいて時間におけるそれらのテーマを取り込んでいくことにしたい。

また、本論文は永井の議論を批判することを目的とはしていない。考察の過程で永井の個別の議論に異議を差し挟むことがあるが、全体として永井の議論を転覆させることは考えていない。永井と私は問題意識の在処を共有しているのではあるけれども、私の考察の進行方向は永井の議論と交差しながらも別の方角に向かっていると考えられるからである。永井の同書をたんねんに読むことによって、私がこれまで考えてきたことに新たな光が当てられ、私の思索は前進することができた。それがどのような前進であるのかについて、本論文では荒削りな概要を述べることにする。全体像を描くことを優先するので、考察の根拠や細部の整合性などを叙述できない箇所が頻出する。それらについては、近い将来、著作の形で論をまとめる際にきちんと補いたいと考えている。ご容赦いただければ幸いである。

また、本論文は、2015年と2016年に行なわれた公開企画『現代哲学ラボ』における永井と森岡のやりとりからいくつかの発想を得ている。この二回の『現代哲学ラボ』の記録は電子書籍にて刊行されている(1)。

(1) 永井均・森岡正博 (2016) および永井均・入不二基義・森岡正博 (2017)。編集は田中さをりと哲楽編集部による。『現代哲学ラボ』については、http://philosophy-zoo.com/genlabo。

2 永井均の〈私〉論の概要

永井は人称に関する「現実性」と「独在性」の問題を、「〈私〉」という概念を用いてこれまで考察してきた。この概念は最初期の著作である『〈私〉のメタフィジックス』(1986年)にて本格的に提唱されたものである。その後、永井のいくつかの著書や論文を経てこの概念は洗練されてきた。森岡は1994年に永井の「〈私〉」概念を吟味する論文「この宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在することの意味−「独在性」哲学批判序説」を刊行した。これらの経緯を念頭に置きながら、『存在と時間 哲学探究1』に至るまでの永井の「〈私〉」についての議論を、森岡の視点からまとめておきたい。以下の叙述は森岡の文責においてなされるものであり、永井自身はこのようなまとめ方はしていない。

まず出発点として、「私」という存在者は非常に特殊なあり方をしている。すべての人が自分自身を指さして「私」と呼ぶことができるが、しかし「私は歯が痛い」というときに、実際に歯が痛いのは一人しかいない。この一人の「私」だけが、他の多数の「私」たちとは、まったく異なった様式で存在していると考えられるのである。では、この「宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在する私」というものを、何と呼べばいいのだろうか。まずそれを固有名詞で呼ぶことはできない。なぜなら、この「宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在する私」は森岡正博であると私が言ったとしたら、それはただちに他の「私」たちによって否定されてしまうからである。だとしたら、この「宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在する私」のことは、一般名詞や代名詞で呼ぶしかないだろう。

そこで、次に、この「宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在する私」のことを、「この私」と呼んでみることにしよう。しかしながら、「この私」という呼び方で、「宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在する私」のことを正しく指すことはできない。なぜなら、目の前にいるAさんも、あるいはまたBさんも、自分を指さして「この私」と呼ぶことができ、それによって「この私」が「宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在する私」ではないことになってしまうからである。「この私」もまた、たくさん存在し得てしまうのである。それを回避するために、「この「この私」」という言葉を使って「宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在する私」を指そうとすることもできるが、しかしそれでも同じ結果に終わる。これは無限後退を誘発するのであり、それをいくら続けても問題は解決しない。

永井は、このような無限後退の運動によって「宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在する私」を直接的に捕まえることはできないと考える。そうではなくて、逆に、このような無限後退の運動によってそれが捕まえられないという事実によっておのずと示されているものこそが、「宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在する私」というものの核心であると考えるのである。それを捕まえようとする営みからは必然的にすり抜けてしまい、それを捕まえようとする営みは必ず失敗する、ということによってありありと示されるもの、それを永井は「〈私〉」と呼ぶのである。「宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在する私」は、このような形でしか捉えることができないのである。

3 『存在と時間 哲学探究1』における「無内包の現実性」

永井は『存在と時間 哲学探究1』において、「〈私〉」の本質を、「現実性」という概念で説明する。象徴的な文章を引用しよう。

〈私〉とは、世界が現実にそこから開けている唯一の原点のことである。すなわち、その目からだけ現実に世界が見えており、その体だけが殴られると現実に痛く、その人の悲しみだけが現実に直接的に悲しい・・・・唯一の存在者、のことである。(2)

この世界には、たくさんの人間の目や、人間の体があるのだが、それらの中で、ただ一つだけ、その目を通して世界を見ているような目や、それを殴られると実際に痛い体が存在する。〈私〉とは、そのような様式で存在している存在者のことである、というのである。永井はこのことを言うために、「現実に」という言葉を使用する。「現実に」という言葉を用いることで、「無限後退の運動によってそれが捕まえられないという事実によっておのずと示されているもの」という以前の説明方式とは異なる説明方式で〈私〉というもののありようを捉えようとする。

それでは、この「現実に」とはいったい何であろうか。

永井は「現実性(アクチュアリティ)」と「実在性(リアリティ)」を峻別する。永井の説明方式を離れ、森岡の方式で説明する。たとえば、目の前に見える山が青いとする。このとき、「私の目の前に見える山が青い」と言うことができる。これが実在性の次元である。ところが、よく考えてみると、実はこれ以上のことが成立しているのである。すなわち、「私の目の前に見える山が青い、ということがほんとうに起きている」ということが成立しているのである。このときの、「ということがほんとうに起きている」の部分が現実性の次元である。面白いことに、「ということがほんとうに起きている」と付け加えて言うことで、世界に何が存在するかというその内実について、私は何一つ付け加えていない。これは単に言葉使いだけの問題ではない。「私の目の前に見える山が青い」ということと、「私の目の前に見える山が青い、ということがほんとうに起きている」ということを比べたとき、実際に成立しているのは後者のほうである。

たとえば、「私は痛い」ということは、世界のあちこちで成立し得る。しかしながら、「私は痛い、ということがほんとうに起きている」ということは、このひとつの場所でしか成立しない。後者が現実性の次元であり、前者が実在性の次元である。興味深いのは、後者の現実性の次元で成立しているところの中身は、前者の実在性の次元で成立しているところの中身と同一である。したがって、現実性は、実在性に、世界の中身をなにひとつ追加していない。現実性が追加したのは、「ということがほんとうに起きている」というこの一点のみである。ここで永井の説明を見ておこう。

【転んで血を流して痛みを感じているというケースにおいて:森岡補足】転んだその人が私であるか他人であるかという違いが存在する。私であれば現実に痛く感じ、私でなければ現実には痛く感じないのだから、これは重大な違いだともいえるが、この種の差異はじつは実在的(リアル)な内包の違いではない。転んだ人が私であったときのみ生じる現実の痛さは、それがあるのとないのとは極めて重大な違いであるも[ママ]かかわらず、そこには内包的な違いはないので、これを痛みの無内包の現実性と呼ぶことにする。(3)

森岡の言い方を使えば、転んだ人が私であったときに、私が痛い「ということがほんとうに起きている」のであるが、「ということがほんとうに起きている」という事態は、「私が痛い」ことすなわち「私だけに感じられている痛みがここにある」こと(実在性)に対して何ものをも付け加えていない(無内包)と同時に、「ということがほんとうに起きている」というまさに決定的なことを成立せしめている(現実性)。実在性と現実性は、このようにまったく異なるものである。森岡は、「無内包の現実性」をこのように説明する。ただし永井は、現実性というものは「何でないのかわからず、それゆえ、何であるかわからない」(4)としているので、森岡の説明を退けるかもしれない。

ただし永井は同時に次のような思考実験をしている。これは重要であるので引用する。これは人称ではなく、時間について述べられた文章であるが、時間にとどまらず「無内包の現実性」の意味を的確に捉えたものだと考えられる。永井は書く。「通常、上映されている映画は、だれも見ていなくても、現に今上映されている箇所というものがあるわけだが、それがないような仕方で上映されている(!)映画を考えていただきたい」。

哲学的に重要な点は、この場合、そこ[現に今上映されている箇所:森岡補足]が読まれる(見られる)ということは、その小説(や映画)のストーリーにはまったく関与しない、完璧に外在的な出来事である、という一点である。これが無内包の現実性の意味である。それは、いかなる内包(内容、中身、等々)の変化によっても根拠づけられない端的な現実性なのであって、ライプニッツが神は諸々の可能世界から一つを選んで存在を与えたと語る際の、またカントが「存在する」は事象内容的(レアール)な述語ではないと語る際の、「存在する」の意味でもある。(5)

ここに、永井の主張しようとする「無内包の現実性」の根本が言い尽くされている。そのような意味での「無内包の現実性」が人称の方面へと到来したときに、「〈私〉」というものが成立すると考えられる。

さらに言えば、「〈私〉」という概念の「〈 〉」の部分こそが、「無内包の現実性」を表わしている。「私」を「〈 〉」で囲むことによって、「私」の実在性に何かが付け加えられたわけではない。「私」を「〈 〉」で囲むことによって、〈私〉が現実性の次元のなにものかであることが表わされているわけであり、「私」ではなく「〈私〉」とわざわざ言うときには、「〈私〉」というものの現実性の側面が取り立てて強調されているのである。永井は「〈 〉」を、「端的にこのこれであること」「これ性(haecceity)」と言い換えている(6)。Haecceityとはヨーロッパ中世哲学で用いられた概念であり、現代英語ではthisnessと訳される。ドゥンス・スコトゥスに帰せられる概念である。永井の現実性の議論は、このような「これ性」の議論と接続させると分かりやすい。

永井はここにおいて、「〈私〉」というものを、無限後退の運動に逆らいつつおのずから示されるものという文脈から、「実在性」とは異なる「無内包の現実性」すなわち「これ性」という文脈へと移し替えたのである。

「〈私〉」を現実性の文脈へと移し替えることによって、可能になることがもうひとつある。それはつまり、「今」というものを「〈私〉」と同じような意味での現実性の文脈で読み解くことができるようになるのである。そしてこれは現実性の視点から見た時間論の開拓という試みになる。同書の後半部分はもっぱらこの時間論に捧げられている。

実在性レベルの「私」と現実性レベルの「〈私〉」の違いを、そのまま「今」に対しても適用することができる。森岡のやり方で説明してみる。まず、実在性レベルの「今」とは、「どんな出来事が起きているとしても、それはつねに今起きている」という形で捉えられているもののことである。これは2017年においても言えることだし、2037年においても言えることである。ところが、これに対して、「どんな出来事が起きているとしても、それはつねに今起きている、ということがほんとうに起きている」としか言いようのない形で捉えられるものがある。これは、その当のものが2017年に起きているとか、2037年に起きているとかの時間軸の中身とはまったく無関係に、この時間軸の外部から到来しているものである。これこそが、「無内包の現実性」としての「〈今〉」である。永井は「〈今〉」のことを、「端的な現実の現在」と呼んでいる(7)。

以上は、「〈私〉」と「〈今〉」の類似性についての議論であった。しかしながら、「〈私〉」と「〈今〉」のあいだには決定的な差異があると永井は指摘する。「〈私〉」であるところのものは流れ去っていかないのに、「〈今〉」であるところのものは流れ去っていってしまうのである。この時間の動性というものが「〈今〉」には必然的に組み込まれており、その点で「〈私〉」とは異なるというのである。永井の文章を引用しよう。永井は次のようにして、「〈私〉」と「〈今〉」の違いを浮き彫りにする。

そうするとやはり、時間に固有の問題は現在(今)が動くという不思議さに絞られることになるだろう。これは、現在でない時点もその時点にとってはそれぞれ現在であるという(他人もまたその人自身にとってはそれぞれ私であるという事実と類比される)問題とは違う問題である。・・・私は安倍晋三になることができなかったが、現在は現在のままでまったく別の時点に、まったく別の出来事になることができるのだ。(8)

永井がここで言う「現在(今)」とは、無内包の現実性としての「〈今〉」を緩く押さえたものであると考えられる。永井はここで、「現在(今)」が「動く」という点に、「〈私〉」との決定的な差異を見ている。ともに無内包の現実性であるにもかかわらず、「〈私〉」は動かないが、「〈今〉」は動くのである。

永井は、無内包の現実性である「〈今〉」を、二つの概念に分けて考察している。ひとつは「端的な現実の現在」である。これは「〈今〉」をその「これ性」に強い照明を当てて理解したときのものである。もうひとつは「現実の動く現在」である。これは「〈今〉」をその「動くこと」「なること」に強い照明を当てて理解したときのものである(9)。本書の後半から終了部にかけては、この二つの関わりをめぐる考察に充てられる。その過程において、マクタガートの時間論が吟味される。ただし、私にとっては、この部分の永井の議論は、その細部には引き込まれるものを感じるものの、全体像が大きく揺れているように思われ、考察を進めるための確固とした視点を持つことができなかった。したがって、この部分については、今後の永井の考察の発展を注視したいと考えている。

以上、『存在と時間 哲学探究1』における中心的な論点のいくつかを、森岡の目を通してまとめてみた。繰り返しになるが、これはあくまで森岡による同書の読み取りであり、説明方式も森岡のものを使っている。このようにまとめた時点で、永井が言おうとすることからのズレが発生しているかもしれないと私は考えている。永井自身による議論の記述についてはぜひ同書で確かめていただきたい。

(2) 永井均(2016), p.239.

(3) 永井均(2016), p.24. これに引き続き「この段階で最も重要なことは、この無内包と先ほどの第○次内包とを混同しないことである」と書かれている。永井においては「無内包」と「第○次内包」は決定的に違う。前者は現実性だが後者は実在性である。

(4) 永井均(2016), p.159. Cf. p.286.

(5) 永井均(2016), pp.275-276. 引き続いて次の文章がある。「この場合の「存在」は、(アリストテレス的な「質料―形相」の枠組みからは独立していても)なお本質の現実態という意味を保持するトマス・アクィナスの「エッセ」よりも、本質の外から端的に付与されるイブン・スィーナー(アビセンナ)の「ウジュード」に近い、と私は感じている。*またもちろん本書の表題の「存在」の意味でもある。(ついでながらハイデガーの『存在と時間』の「存在」も(ママ)根底にもこの意味があると解すべきであろう。)」(p.276). このテーマの由来を表わしていて興味深い。

(6) 永井均(2016), p.261.

(7) 永井均(2016), p.289など。

(8) 永井均(2016), p.260.

(9) 永井均(2016), pp.288-289.

4 独在的存在者の確定指示について

さて、ここから、「独在性」と「現実性」というテーマについて、永井の議論を参照しつつ、森岡による考察を行なっていきたい。そして必要な場合には、森岡の考察と永井の考察の相違点を示すことにする。

森岡は、1994年論文において、「〈私〉」の問題を、「独在的存在者」と「独在性」に区別して考察した。「続在的存在者」とは、「〈私〉」という様態で存在する者のことであり、「独在性」とは「独在的存在者」のもつ性質のことである。このうち、「独在性」について公共言語で有意味に語ることは可能である。永井の諸著書や、この問題について書かれた多数の論文などは、その営みを行なったものである。ところが、「独在的存在者」とは何なのかを公共言語を用いてずばり語ることは難しい。なぜなら、すでに述べたように、「独在的存在者」の本質として、「誰にでも当てはまる」ということを徹底的に拒否したときにのみその姿が現われるという本質があるのであり、それについて「誰にでも理解できる」ことを本質とする公共言語で直接的に語ることは自己矛盾に近いからである。そのかわり、この問題に対していわば否定神学的に接近することは可能である。すなわち、「独在的存在者とはこれですか?」という問いに対して、「それではない」と答え、さらに「では独在的存在者とはこれですか?」という問いに対して、「それではない」と答える、という問いと答えの無限後退の運動のただ中で自ずと示されるものが「独在的存在者」である、とする方式があり得る。永井の初期の考察はこの方式に近いものがある。

20世紀の哲学者でこの方式を取った者のひとりとして前期ヴィトゲンシュタインがいる。彼は『論理哲学論稿』で、「独我論」について以下のように述べる。

5.62この見解が、独我論Solipsismusはどの程度正しいのかという問いに答える鍵となる。

すなわち、独我論の言わんとするところはまったく正しい。ただ、それは語られえず、示されているsich zeigenのである。(10)

5.631思考し表象する主体は存在しない。

「私が見出した世界」という本を私が書くとすれば、そこでは私の身体についても報告が為され、また、どの部分が私の意志に従いどの部分が従わないか等が語られねばならないだろう。これはすなわち主体を孤立させる方法、というよりむしろある重要な意味において主体が存在しないことを示す方法である。つまり、この本の中で論じることのできない唯一のもの、それが主体なのである。(11)

5.632主体は世界に属さない。それは世界の限界である。

5.633世界の中のどこに形而上学的な主体ein metaphysisches Subjektが認められうるのか。(12)

ヴィトゲンシュタインは、独我論の意味するところのものは正しいと言う。しかし言語でそれを語ることはできない。そのかわりに、それは「示される」という形で私の前にあらわになる(sich zeigen)。彼は「語られる」ことと「示される」ことを峻別する。そして前者は否定されるが、後者は肯定される。この方式は、それについて語ろうとする営みが挫折するそのたびごとにそれが示されうるという否定神学的アプローチであると考えることができる。

そして、この語られ得ないものとは、「主体」のことである。なぜなら「主体」は世界に属さないからである。彼はこの「主体」を「形而上学的主体」とも言い換える。この、世界に属さないがゆえに語ることができないが、しかし示されることはある「形而上学的主体」こそが、本論文で対象にしている「独在的存在者」である。彼がこの箇所で言う「独我論」は、独在的存在者および独在性をその内容とするような意味での独我論であると考えられる。

ふたたび本題に戻りたい。

独在的存在者についての問いを二つに区分することができる。ひとつは、「独在的存在者とは誰のことか?」という問いである。永井なのか、森岡なのか、Aさんなのか、Bさんなのか・・・という問いである。もうひとつは、「どのような様式で存在している者が独在的存在者なのか」という問いである。「宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在する私」が独在的存在者であるというような答えで答えられるような問いである。(後者の問いは、独在性の問いとしても考えられるが、ここではとりあえず独在性の問いとはせずに考察する)。前者を「誰?の問い」、後者を「存在様式の問い」としておこう。

前章で引用した「〈私〉」についての永井の規定は、この後者の「存在様式の問い」であると考えられる。再掲しておく。

〈私〉とは、世界が現実にそこから開けている唯一の原点のことである。すなわち、その目からだけ現実に世界が見えており、その体だけが殴られると現実に痛く、その人の悲しみだけが現実に直接的に悲しい・・・・唯一の存在者、のことである。(13)

ここにおいては、〈私〉が「誰」であるかはまったく論じられていない。そのかわりに、〈私〉がどのような存在者であるのかが規定されている。そして、この「存在様式の問い」に答える次元で、「無内包の現実性」が使用されている。これに対して、「誰?の問い」について永井は、「私が安倍晋三になる話」や「翔太が〈私〉である状態から由美が〈私〉である状態になる話」において考察されている。その考察から読み取れるのは、「〈私〉とは誰のことであるか?」という「誰?の問い」に確定的に答えることはできないという結論である。それは永井の次の文章に示されている。

だれが現実の私であるか、いつが現実の今であるか、という問いにかんして、ある絶対的な事実が存在するという立場と、すべては相対的であるという立場の相克が必然的に成立し、それが終結しないのである。(14)

すなわち、「独在的存在者とは誰のことか?」という問いに対しては、それが誰なのかを確定できるとする立場と、それが誰なのかは相対的でしかないので確定できないという立場の双方が必然的に成り立ってしまい、その闘争は結論を見ないというのである。

いずれにせよ、独在的存在者が誰のことかを確定指示することはできないと永井は言っていると考えられる。なぜかと言えば、もし何かの方法でそれを確定指示したとしても、すぐさまそれを相対化する運動が立ち上がってきて闘争が始まり、決着がつかなくなるからだ、というのである。たしかに、「他人もまた〈私〉という存在様式をしているか」という問題設定をしたときに、このような闘争が生起するのは確かなように思われる。

しかしながら、そのうえで森岡が主張したいのは、実は「独在的存在者が誰なのか」を確定指示する方法があるということである。それは固有名詞を使うのではない。つまり「独在的存在者は森岡である」というやり方を使うのではない。まったく逆に、「独在的存在者はあなたである」というやり方を使うのである。この場合の「あなた」は「この文章をいま読んでいる存在者」であるとまずは押さえてもらってよい。すなわち、「この文章をいま読んでいるあなた」こそが、独在的存在者である。このとき、独在的存在者が誰であるかは固有名詞としては確定指示していないが、それにもかかわらず、独在的存在者が誰なのかを確定指示することに成功している。これを「二人称方式」と呼ぶことにしよう。

この二人称方式を、私は『まんが哲学入門』(2013)にて行なった。まんがの中で、独在的存在者は誰であるかと問われた「先生」は、おもむろに図のように指を突き出して「あなたなのです!!」と発話する(15)。このとき、それまではまんがの世界の内部で進行していたストーリーが、その文脈を離れて、まんがを読んでいる読者へと差し向けられる。そして独在的存在者とはそのまんがの中に登場する人物のことではなく、これをいま読んでいる「あなたなのです!!」として確定指示される。この指差しによって、独在的存在者が確定指示されたことに疑いはない。しかし、その確定指示されたのが「誰」であるのかを固有名詞を使って言ったとしても、その答えは普遍性を持つことができず、確定指示された者を固有名詞によって指示する試みは挫折する。

『まんが哲学入門』では、このあと、この「あなたなのです!!」という発話は「あなた」という人称代名詞の意味に引きずられるのでその確定指示は十分ではなく、正しくは「プギャー!!」と発話すべきであるとされる(16)。このとき、「あなたなのです!!」と「プギャー!!」のどちらがより正しいのかについて、同書執筆時には「プギャー!!」のほうがより正しいと考えていたが、現在はこの二つに優劣の差はないと思うようになってきている。たしかに「あなたなのです!!」という発話を行なうためには、「私とあなた」という二者関係を前提する必要があり、するとその二者関係における「私」とはいったい何なのか、それは独在的存在者とどのような関係にあるのかという疑問が浮上する。その一方で、「プギャー!!」のほうは、その前に発せられている「あなたなのです!!」という発話を抜きにして、いきなり「プギャー!!」と言われても、その言葉が何を意図したものなのか理解するのは難しい。「プギャー!!」が意味を持って機能するためには、その前に「あなたなのです!!」が発話されていなければならないのである。「プギャー!!」を使うことによって、「私とあなた」という二者関係の前提から逃れることはできるが、しかし「あなたなのです!!」から自由になることはできない。「あなたなのです!!」と「プギャー!!」の関係をどう考えるかは、今後の課題である。

以上のように、独在的存在者の確定指示の二人称方式には、「文章モデル」と「指差しモデル」があることになる。この二つはどのように違うのだろうか。

現在のところ、森岡は、「文章モデル」よりも「指差しモデル」のほうがより根源的な確定指示の方法であると考えている。「文章モデル」では、「この文章をいま読んでいるあなた」という指示の仕方をする。この文章がどう読まれるかがポイントになる。「この文章をいま読んでいるあなた」という箇所を読んだときに、まるでその箇所の紙あるいはディスプレイから、ちょうど指がこちらのほうに向かって突き出てきているかのようにイメージして理解するときに、「この文章をいま読んでいるあなた」が誰であるのかをもっともストレートに受け取ることができるはずである。すなわち、独在的存在者の確定指示を根本で支えているのは「指差しモデル」であるということになる。そしてあたかも「指差しモデル」であるかのようにして理解されるとき、「文章モデル」は「指差しモデル」と同じ深さでもって機能していると言える。

「指差しモデル」についてさらに考えてみる。

もしここで「あなたなのです!!」と発話する人物が、まんがの絵ではなくて、本物の人間だったらどうだろうか。もちろんこの場合でも、独在的存在者は確定指示されているとは言える。しかしながら、それを独在的存在者の確定指示として理解するためには、かなり高いハードルがあると考えられる。なぜなら、本物の人間によって指差されて「あなたなのです!!」と言われたときに、指差された私は、その指差した人間の頭の中にもまたこの私と同じようなもうひとつの私があり、そこに独立した思考過程があるからこそ、この私を指差して「あなたなのです!!」と言ったのだろうという考えが浮かぶからである。だとすると、指差した者にとっての独在的存在者は、実は指差された者にではなく、「指差した者の頭の中」にあるはずではないのかという疑問が湧いてくるかもしれない。このような疑問は、独在的存在者の確定指示を曇らせる働きをするであろう。したがって、本物の人間によってなされる「あなたなのです!!」は、独在的存在者の確定指示を行なうことはできるけれども、その力は万全ではないことになる。

これに対して、まんがの絵がこちらを指差して「あなたなのです!!」と言う場合、その「まんがの絵の人物の頭の中」に独在的存在者が存在するはずだと、指差された者が想像することはあり得ないであろう。深夜の一人だけの部屋で本を読んでいる状況で、このまんがの絵に出会ったとしたら、「あなたなのです!!」という指差しによって浮き彫りにされる存在者は、指差されているこの私しかあり得ない。「まんがの絵の人物の頭の中に」独在的存在者があり得るなどとはけっして思わない。すなわち、独在的存在者はシャープに浮き上がる。独在的存在者の確定指示の力は強力であることになる。独在的存在者の確定指示をまんがの絵で行なうことの強みはここにある。

ところで、さらに考えてみなければならないことがある。

ひとつは、まんがにはストーリーがあるということである。以前のページで引用したまんがの絵を一枚見せられただけでは、それが独在的存在者を確定指示した絵であるとすぐに理解するのは困難だろう。その絵を独在的存在者の確定指示の絵であると理解できるためには、そのまんがのコマに至るストーリーが必要なのである。『まんが哲学入門』では、「先生」と「まんまるくん」が「この私」とは何かをめぐって長い議論を行なっており、そのやりとりの果てでこのシーンが出てくる。そのような一連のストーリーの文脈に組み込まれてはじめて、この絵が独在的存在者の確定指示のための絵だということが読み手に伝わるのである。すなわち、指差しによる指示は、それまでのストーリーとセットになっているのである。

ところで、ストーリーには読者を引き込む力がある。読者はまんがとして描かれた「先生」や「まんまるくん」のやりとりに引き込まれ、そのストーリーの流れの中で彼らをあたかも独立した内的意識を持った人間であるかのように受け取っていくことになる。ストーリーとして読むとはそのような行為を意味する。まんがの紙の上にはどこにも「独立した内的意識」を帰属させるべき物体はないのに、まんがを読む私はあたかもその紙に印刷されたキャラクターに、あたかももうひとつの「独立した内的意識」が内在していて、それが声を発しているかのように読んでいくのである。そのような読書的身体感覚において、まんがの絵が「あなたなのです!!」と指差すとき、指差された者は、あたかもそのまんがの絵の人物の頭の中に独立した内的意識があるかのような迫力でもって、この「あなたなのです!!」を受け取ることになるはずである。

以上の考察から、まんがの絵による独在的存在者の確定指示が非常に有効である理由が分かる。それは、まんがの絵の人物の頭の中に独立した内的意識があるとは考えられないにもかかわらず、私がまんがを読むときには、あたかもそのまんがの絵の人物の頭の中に独立した内的意識があるかのように読んでしまうからである。そしてそのような迫力を持ったまんがの絵の人物が、あるストーリーを背負って、「あなたなのです!!」と指差すときに、それによってただ一つだけの独在的存在者がありありと確定指示されるのである(17)。

ここから分かるのは、指差しによって独在的存在者が確定指示されるためには、その指差す者の中に独立した内的意識があるかのようなリアリティ(18)を私が生きていることが必要だということである。ここで注意すべきは、その「指差す者の中の独立した内的意識」は、けっして独在的存在者ではないということである。独在的存在者は指差す側にあるのではなく、指差される側にのみある。ではその「指差す者の中の独立した内的意識」とはいったい何なのか。通常それは「他我」と呼ばれたり、「もし私が指差す側にいたとすれば私が経験したであろう反事実的な内的意識」と呼ばれたりするものである。「そこに誰かがいる」というリアリティを私が持つときの、その誰かのことである。これは哲学的な他我問題を構成する。この点については本論文第8章で論じる。

ここでのポイントは、「そこに誰かがいる」かのようなリアリティを私が持っているような状況や文脈において、その誰かが私を指差すという出来事が起きたときに、独在的存在者の確定指示が生起し得るということである。すなわち、独在的存在者の確定指示は、「「そこに誰かがいる」かのようなリアリティを私が持っているような状況や文脈において、その誰かが私を指差すという出来事が起きる」という前提があってはじめて成立する。すなわち、「そこに誰かがいる」かのようなリアリティというものがまず最初にあって、そのあとで、独在的存在者の確定指示が生起するのである。これが「指差しモデル」の第一の本質である。

ところで、まんがの絵の場合であっても、文章による場合であっても、その絵や文章の場所にいるかのような誰かが私のほうを「指差す」という表現がそこでなされる。そしてそれが「指差し」の表現であるからこそ、それによって独在的存在者が確定指示され得るのである。その「指差し」の表現は、私が見つめている紙やディスプレイからこちらに向かって何かが飛び出してくるかのような印象を私に与える。ここに「指差しモデル」の秘密がある。では、この「指差しモデル」の根幹にあるのは何だろうか。私はそれを「指差し接近接触」の体験だと考えたい。

たとえばある人物が私の方を指さしながら歩いてくるとする。指はだんだんと私の身体に近づいてきて、やがて指の先端が私の身体に当たる。するとそのときに、私は身体の表面から内部にかけて、その指の追突がもたらしたところの衝撃を感じる。このときに私が経験する衝撃は、いまここでほんとうに起きている出来事である。永井の言葉を使えば、その衝撃は、無内包の現実性というあり方でもって生起している。指の追突がもたらしたところの衝撃は、どこか他の身体において生起したのではなく、他ならぬこのただ一つだけ特殊な形で存在するこの身体において生起したのである。このことへの気づきは、そのまま無内包の現実性への気づきでもあると言える。

ここでその身体が誰の身体であるかを固有名詞を使って言おうとすると、ここで言いたい無内包の現実性ということを正しく言うことができなくなっていく。これはすでに述べた通りである。しかしながら、その身体がどの身体であるのかについては、まさに指差し接近接触によって確定指示されているのである。それは接近してきた指先が追突したところの身体であり、それ以外の身体ではない。そして独在的存在者とは、その身体を生きているところの存在者のことである。

すなわち、指差し接近接触を受けることによって、私は、独在的存在者とはどういう存在者かということと、独在的存在者は誰なのかということを、同時に気づき、それらを知ることができるのである。そして私にそれが可能であるのは、私が身体を生きているからである。もし私が身体を生きていなければ、私は独在的存在者について知ることはできないであろう。

このように考えると、まんがや文章の「指差しモデル」によって独在的存在者への気づきが喚起される理由を推測することが可能になる。すなわち、私がまんがや文章の「指差しモデル」を見たり読んだりするとき、私はそれによって、私が「指差し接近接触」を受ける状況をありありと連想することができ、その状況によって明るみに出される独在的存在者への気づきを私に思い出させるからである。そしてその気づきには、独在的存在者とはどういう存在者かということへの気づきと、独在的存在者は誰なのかということへの気づきが含まれている。この二つを合わせて独在性への気づきと言うことができ、それは無内包の現実性の一部をなすと言える。

ここでもうひとつ興味を引くのは、独在的存在者への気づきが可能になるためには、私は「指差し接近接触」を受ける経験を持っていなければならないと考えられる点である。それは上で述べたような、誰かが指を突き出して歩いてきて身体に追突するという状況でなくてもよい。たとえば子どものときの遊びや取っ組み合いのときに、誰かが私の身体に近づいてきて身体に触って衝撃を与えるという状況でもよい。実はそういう経験をしたときに、私は独在的存在者とは何かについての原初的な経験を行なっているのである。もちろんそのときに、私が「これが独在的存在者なのか!」などと思ったりはしないだろう。しかしながら、そのような経験の土台があるからこそ、まんがや文章で「指差しモデル」に出会ったときに、それを「独在的存在者を確定指示するもの」として理解することができるようになるである。

まんがの絵の場合、私は、「あなたなのです!!」と二人称で呼びかけられる。これについても、私はこれまで生きてきたなかで、「そこのあなた!」「そこのお前!」と指差して声をかけられる経験をしており、その二人称の呼びかけが「指差し接近接触」へとつながっていることを私は経験的に知っている。指差しに関するこのような共有知を私たちは持っている。であるから、まんがの絵で「あなたなのです!!」と二人称で呼びかけられ、あるいは文章で「この文章をいま読んでいるあなた」と二人称で呼びかけられたときに、それを「指差しモデル」として私は理解し、そこに独在的存在者の確定指示を読み取ることができるのである。

以上をまとめれば、私は身体を生きており、その身体に対して「指差し接近接触」を受けたときに、独在的存在者とは何かについての原初的な経験を獲得する。そして「指差しモデル」はその原初的な経験を想起させるがゆえに、独在的存在者の確定指示として機能することができる。これが「指差しモデル」の第二の本質である。

独在的存在者の確定指示と内容把握は、この「指差しモデル」のルートを通ってなされるのがもっともクリアーであり、あいまいさが少ないと私は考えている。ただしそのルートは、いくつかの橋桁によって支えられている。すなわち、「そこに誰かがいる」かのようなリアリティだとか、私が身体を生きていることだとか、「指差し接近接触」だとかの橋桁である。ストーリーや共有知などもそこには含まれる。すなわち、それらの橋桁のひとつでも崩れれば、私は独在的存在者の確定指示と内容把握を行なえない。これは二つのことを意味する。ひとつは、それらの橋桁がひとつでも崩れれば、私は独在的存在者への気づきを持つことができないという可能性である。もうひとつは、それらの橋桁がひとつでも崩れれば私は独在的存在者という概念を構築できないという可能性である。前者においては独在的存在者が有るということは前提となっていてそこへの知の到達が問題になっており、後者においては独在的存在者は構築概念とされていてその構築可能性が問題になっている。この二つは決定的に異なっているが、実は相補的に機能しているかもしれず、私は現時点では態度を決めかねている。いずれにせよ私がここで言いたいことのひとつは、独在的存在者は独在的存在者だけで立っているわけではないということである。独在的存在者は、独在的ではないいくつかのものに支えられてはじめて立つことができるということである。もちろん独在的ではないものによって支えられることは、独在的存在者の独在性にいかなる意味でも永井の言う意味での実在性を内在させることにはならない。

ところで、まんがの絵が「あなたなのです!!」と私を指差して、私が独在的存在者であることが確定指示されるとき、この「指差し」を行なった「主体」はいったい何なのだろうか。この「指差し」は誰によって、あるいは何によってなされたのだろうか。すでに述べたように、まんがにはストーリーがあり、私はそれに引き込まれるようにして読んでいる。したがって、まんがの絵が「あなたなのです!!」と私を指差したときに、私は「そこに誰かがいる」かのようなリアリティでもってそれを見ていることになる。そのようなリアリティが基盤となって、独在的存在者の確定指示が行なわれる。もしそのようなリアリティを私が持てない場合は、確定指示は行なわれにくいと考えられる。たとえば、まんがの一番最初のページに、いきなり「あなたなのです!!」の絵が出てきたとしても、私はそれによって何が意味されているのかを理解することはできにくいであろう。

だとすると、そのようなリアリティがある場合、「指差し」を行なった「主体」は、〈「そこに誰かがいる」かのようなリアリティを持ってそのまんがの絵に現われているところの何ものかである〉、ということになる。文章の場合もこれと同様になる。

ここで次の二つを区別しておきたい。ひとつは「そこに誰かがいる」かのようなリアリティである。もうひとつは「そこに誰かがいる」というリアリティである。前者は、まんがの絵や文章の場合に当てはまるもので、そのまんがの絵や文章の場所すなわち紙の上にはほんとうは誰もいないと私は理解しているのだが、まんがや文章のストーリーを読むうちにあたかもそこに誰かがいる「かのような」リアリティを持ってしまうのである。後者は、実際に目の前の人間から指差しをされた場合に当てはまるもので、その指差しをした人間の身体の内部あるいは身体のどこかにほんとうに誰かがいると私が理解して、その誰かが私を指差したというリアリティを私が持つのである(19)。

では、後者の場合、「主体」は何になるのだろうか。その答えとしては、その指差した人間の身体を生きているところの誰かが「主体」であるということになる。いまのところこれ以上の表現は困難である。ただしこれには補足が必要となる。まず、その「主体」は、その指差した人間の身体を生きているところのもうひとつの独在的存在者ではない、ということである。独在的存在者はそこにはいない。もうひとつは、以前にも述べたように、この場合では独在的存在者の確定指示が濁ってしまう危険性がある。指差しを行なった人間の脳内に独在的存在者があって、それが起点となって指差しが行なわれたという誤解が生じやすくなるからである。「指差しによる独在的存在者の確定指示」は、指差しの起点においてなされるのではなく、指差しの終点においてなされるのである。

では、私があなたに独在的存在者が誰なのかを教えようとして、あなたに向かって「あなたなのです!!」と言ったとしよう。このときに、私から見ていったい何が起きているのだろうか。まず、私から見たときに、「独在的存在者はあなたなのです!!」という言明は偽であることになる。それは端的に明らかなことである。独在的存在者はあなたではなく私だからである。しかしながら、それと同時に、「指差しによる独在的存在者の確定指示」が成立したという報告を、私があなたから受けることはあり得る。このとき、私は確定指示に関するあなたのこの言明を肯定的に受け止めてもかまわないと森岡は考える。確定指示ということが起きた、と私は理解してかまわない。しかしながら、もしあなたが「独在的存在者は私だということが分かりました」と言ったとしたら、私はそれを偽として否定しなくてはならない。否定することによって何かが正しく伝わったという言語ゲームを開始しなくてはならないのである。ここには非常に不思議な構造がある。

ではこの場合に、確定指示が成立したとして、その指差しの「主体」は何なのだろうか。これについては、その主体は「私」であると言ってよいように森岡は考えている。さらにその主体は「独在的存在者」であると言ってもよいように考えられるが、その「独在的存在者」は森岡であるとは言えないことに注意しなくてはならない。

さらには、仏像や、十字架のイエス像などから「あなたなのです!!」と呼びかけられて、独在的存在者の確定指示が成立し、独在的存在者がどのようなものなのかに気づいたという場合があるかもしれない。その場合の「主体」は何かといえば、仏像やイエス像を取り巻いている様々なストーリーや意味世界によってその像の場所に「誰かがいる」かのようなリアリティが醸成され、そのような「誰か」が「主体」となって、独在的存在者の確定指示が行なわれたと考えることもできるだろう。もちろん仏像やイエス像はこちらに向けて指を突き出してはいない。しかしながら、指を突き出している姿に匹敵するようなイメージを私がそこにありありと見るとき、そこに指差しの一種が生起したのだと考えることもできるだろう。これはまんがの絵や文章の場合のバリエーションである。宗教的な像であるから、その像に「誰かがいる」かのようなリアリティを支えているストーリーや意味世界は、まんがや本という印刷物だけではなく、建造物や文化や宗教的行為などの世界に広がって存在していると考えられる(20)。

以上のように、「主体」とは何かという問題への答えは、場合によって様々に異なるということになると考えられる。

ところで、独在的存在者についての「指差しモデル」は、独在的存在者の指示において「私」よりも「あなた」のほうがより根源的であることを示唆している。独在的存在者の指示については、「あなた」が根源語なのである。これまで独在的存在者の指示については、「私」そして「この私」・・・という「私」系列の言葉の連鎖の否定神学的運動のただ中において独在的存在者の姿が垣間見られるというふうに考えられてきた。それは間違ってはないが、そのやり方においては独在的存在者を確定指示するのはきわめて難しい。ところが「指差しモデル」においては独在的存在者を確定指示することができる。この確定指示は直接的である。その確定指示の際に、「あなた」という言葉が用いられる。であるから、この確定指示の直接性を考えれば、「私」よりも「あなた」のほうが独在的存在者の指示についての根源語であると言うことができる。

独在的存在者の指示については「あなた」が根源語であるというのは、一見すると逆説的である。なぜなら独在的存在者は「私」というものを極限にまで追い詰めたときに登場する何ものかであるように思われるからである。それは間違ってはいないが、しかしながら、それを確定指示するためには「あなた」という言葉が必要なのだ。正確には、「私」と「あなた」という言語対のうちの「あなた」の極によってその確定指示は行なわれる。

実は、このことは古代の哲学者によってすでに知られていた。それがもっともクリアーな形で示されているのは、『チャーンドーギヤ・ウパニシャッド』(BC8世紀〜7世紀)で説かれている「汝はそれである」という定式だろう。ウパニシャッドでは、私が常識的に私だと思っている「自我」と、その「自我」をさらにその背後からコントロールしている「自己=アートマン」とを区別する。この「アートマン」を、私は直接に観察することはできない。なぜなら「アートマン」は、それを観察しようとする私の背後へとつねに退いていく何ものかだからである。私が「アートマン」を直接に知ることができるのは、私が熟睡したときのみである。ここで言われている「アートマン」は、私たちが考察してきた独在的存在者に近い。森岡は、「アートマン」は独在的存在者そのものではないかと考えている。

賢者ウッダーラカ・アールニは、この「アートマン」の核心を言語によって息子に伝えようとし、息子を目の前にして非常に長い演説を行なう。そして、その演説の絶頂部分において次のように言うのである。

この微細であるもの――この一切は、これをその本質としている。それが真理である。それが自己[アートマン:森岡註]である、お前は、そのようである。おお、シュヴェータケートゥよ!(21)

ここで、ウッダーラカは息子を目の前にして、アートマンすなわち独在的存在者は「お前」であると名指している。ウッダーラカは、「お前」という指差しモデルによって、独在的存在者を確定指示したのである。『チャーンドーギヤ・ウパニシャッド』においてこの詩句は非常に重要なものであり、引用箇所以降に9回も同じ言葉が繰り返される(22)。

もちろんここにおいては、指差しモデルによる確定指示が人間によって行なわれているから、以前に述べたような不純物が紛れ込むことにならざるを得ないであろう。しかしながら、そのような不十分な形ではあれ、アートマンすなわち真理が誰であるのか、何であるのかが、「あなた」という根源語を使って指差しモデルで確定指示されたということは最大の注目に値する。ここにおいて、ウッダーラカは、アートマンが誰であるのかを固有名詞を使って言い当ててはいない。「お前は、そのようである。おお、シュヴェータケートゥよ!」という言い方において、「お前」という人称代名詞と、「シュヴェータケートゥ」という息子の固有名詞が切り離されており、この点への配慮が感じられる。

中村元は、この箇所を説明して、「『汝はそれである』(tat tvam asi)という句は、われわれの個人存在の中心たる主体としての自己がそのまま絶対者にほかならぬということを示す句」であるとする(23)。しかしながら、次のように説明を続ける。

「汝はそれである」というとき、ここで汝というのは、「われ」と対立している人をさすのであるから、一般的には個々の「個人存在」を意味しているのであると考えられる。その個別的な個人存在が、じつは「それ」とのみしかいわれないような、絶対のものである。「絶対のもの」は、ことばや名称、概念をもって説明することのできないものであるから、ただ「それ」といって指示する以外にしかたのないものである。だから個々の個人存在は「それ」すなわち絶対者であるというのである。(24)

中村の説明はクリアーであるが、しかし、最後の文章「だから個々の個人存在は「それ」すなわち絶対者であるというのである」は端的に間違いであると私は考える。個々の個人存在が絶対者であるということを言いたいのならば、「個々の個人存在それぞれが、それぞれ絶対者である」と言えば済むのである。わざわざ「指差しモデル」によってその絶対者を確定指示する必要はどこにもない。ところが、ウッダーラカは、そのような説明方式を取らず、あえて「汝はそれである」と言っている。「個々の個人存在それぞれが、それぞれ絶対者である」という言い方によっては絶対者というものが表現できないから、あえてそう言わずに、「汝はそれである」という指差しモデルを使用して絶対者を確定指示しようとしたのである。「個々の個人存在それぞれが、それぞれ絶対者である」といういわば近代的な人格解釈とはまったく異なった次元のことが、ウッダーラカによる一連の演説によって主張されていると考えなければならない、というのが私の見解である(25)。

古代哲学でもうひとつ連想されるのが、デルポイの格言「汝自身を知れ」である。この場合の「汝自身」もまた独在的存在者を指示していた可能性がある。これについては別の機会に考察することにしたい(26)。

(10) Wittgenstein (1921), 5.62. 邦訳p.115.

(11) Wittgenstein (1921), 5.631. 邦訳p.116.

(12) Wittgenstein (1921), 5.632, 5.633. 邦訳p.116.

(13) 永井均(2016), p.239.

(14)永井均(2016), p.55.

(15)森岡正博(2013b), p.165.

(16) 森岡正博(2013b), p.167. この「プギャー!!」という言葉は匿名掲示板などで指差しとともに使われる無意味な擬態語である。

(17) この点は、私が別の文脈で考察を重ねてきた「ペルソナ」論と接続することになる(森岡(2010))。独在的存在者とペルソナについての考察は、別論文に委ねることにしたい。この点との関連性で言えば、引用した指差し確定指示のマンガの絵で、指だけではなく、人物の顔もまた描かれているという点をどこまで重く見るかという点があるだろう。もし描かれているのが指だけであり、そこに顔がなかったならば、指差し確定指示はどの程度成功していただろうか。

(18) ここでの「リアリティ」(実在性)は、永井の言う意味での「リアリティ」(実在性)とは異なる。この点については後に考察する。

(19) 将来のロボットや人工知能はこの両者の中間に位置すると言えるかもしれない。

(20) 宗教的な背景がある場合、誰かがいるかのようなリアリティと、誰かがいるというリアリティのあいだに大きな差異はないのかもしれない。

(21) 『ウパニシャッド』, p.293.

(22) 湯田によって「お前は、そのようである」と訳されるtat tvam asiは、これまで「汝はそれである」と訳されてきた。湯田はブレレトンに依拠しつつこの翻訳は誤りであるとし、「そのようである」と副詞的に訳さなくてはならないとしている(『ウパニシャッド』, p.644, 註75)。ブレレトン論文を読んでみると、彼は、「この微細な本質であるもの、全世界はそれを自身の自己(self)としている。それは真理である。それは自己である。お前もそのような様式で存在するIn that way are you、シュヴェータケートゥよ」と訳している(Brereton(1986), p.109)。私にはいずれが正しいか判定することはできない。この二つの解釈を比べたとき、「汝はそれである」は独在的存在者が誰であるかという問いへの答えであり、「お前は、そのようである」は独在的存在者の存在のあり方への答えであるようにも考えられる。しかし、どちらの説を取ったとしても、私が本文で主張する「あなた」という根源語による独在的存在者の確定指示という解釈を揺るがすものではないと考えられる。

(23) 中村元(1990), p.281.

(24) 中村元(1990), p.281.

(25) さらには、否定神学的な独在的存在者の把握が『ウパニシャッド』に見られるのも興味深い点である。たとえば「そうではない、そうではない」と言われるアートマン(『ウパニシャッド』, p.93, p.122)はその例である。『ウパニシャッド』には、独在的存在者を指示する方式である否定神学アプローチと指差しモデルの両方が存在するのである。

(26) 一方、現代哲学において独在的存在者を似たような形式で指示した例のひとつに、ヴィクトール・フランクルの『夜と霧』がある。これについては森岡正博(2016)を参照のこと。

5 現実・現象世界・客観的世界

以上の独在性の問題を、さらに広い視野に置いてみよう。

すでに述べたように、独在的存在者についての問いは、「誰?の問い」と「存在様式の問い」の二つに区別されるのであった。前者は、「独在的存在者とは誰のことか?」という問いである。これについては、「指差しモデル」によって独在的存在者を確定指示することができるのであった。後者は、「どのような様式で存在している者が独在的存在者なのか」という問いである。

この後者の問いについて考えてみる。

後者の問いに対しては、いくつかのやり方で答えることができる。以前にも述べたように、「宇宙の中でひとりだけ特殊な形で存在する」という様式で存在している者が独在的存在者である、という答え方はそのひとつである。この世界にはたくさんの人間がおり、彼らはみな自分のことを「私」と呼んでいるが、しかしながらそれらのたくさんの「私」の中で、ひとりだけ特殊な形で存在している者がいる。それはたとえば、それらの人間の身体をひとつずつ傷つけていったときに、ただひとつだけ、傷つけたときに実際に直接的な痛みを感じる身体が存在する。その身体を生きている存在者が独在的存在者である。それらの人間たちの頭を銃で撃ち抜いていったときに、そのなかでひとつだけ、頭を撃ち抜いたらこの世界を直接に認識することができなくなるであろう頭が存在する。その頭を生きている存在者が独在的存在者である。

あるいは、世界がすべて「私によって経験される世界」として認識されるような存在者が独在的存在者であると言うこともできるだろう。目の前のコップは、つねに私によって見られたコップである。遠くから聞こえてくる鳥の声は、つねに私によって聴かれた鳥の声である。現われた世界がすべて「私によって経験される世界」になるような存在者が独在的存在者である。私によって経験されない世界はたくさんあるかもしれないが、それらが現われるときにはかならず私によって経験される世界としてのみ現われる、という様式で存在している者が独在的存在者である。

さらに言えば、私によって経験される世界において、私は自分自身の感覚や感情を直接に経験することができるが、目の前の他人の感覚や感情を直接的には経験することができない。もし目の前の他人が痛みに苦しんでいるとしたら、私はその人の苦しみをその人の表情やふるまいをとおして受け止めることができる。しかしながら私はその人の苦しみそれ自体を、ちょうど自分自身の苦しみを経験するときのような形で直接的に経験することはできない。これは他我問題と呼ばれるものである。独在的存在者は、このような他我問題に直面するような様式で存在していると言うことができる。

以上のような様式は、バークリー、カント、フッサールらによってそれぞれの述語で捉えられているものでもある。私はこれを「独我性」と呼んでおくことにしたい。すなわち、独在的存在者は「独我性」において存在している者であると言うことができる。

以上をまとめると、「独在性」は二つの側面によって構成されることが分かる。ひとつは「誰?の問い」に対応するような独在的存在者の性質である。これは永井の言葉を用いれば「無内包の現実性」によって成立している側面である。厳密に言えば、人称的次元に関する「無内包の現実性」によって成立している側面である。そしてこの「誰?の問い」に対しては、「指差しモデル」によって独在的存在者を確定指示することができる。もうひとつは「存在様式の問い」に対応するような独在的存在者の性質である。これは「独我性」によって成立している側面である。これは現象として現われている内包にかかわる性質であり、「現実性」とは異なったものである。宇宙の中でただ一人だけ特殊な形で存在しているという性質は、この「独我性」にかかわるものである。

これを図示すると次のようになる。

現実性(人称的次元における)

独在性

独我性

独在性とは、独在的存在者が持っている性質である。その性質は、現実性の側面と、独我性の側面によって構成されている。まずはこれを基本として押さえておきたい。そのうえで注意すべきは、現実性はけっして独在性の下位概念ではないということである。この図だけから見るとそのようにも見えるが、実際には、現実性は人称的次元においてだけではなく、時間的次元においても働いており、その意味で独在性の手のひらから外に出ている。

ここで、現実性が働くフィールドを「現実」と呼び、独我性が働くフィールドを「現象世界」と呼ぶことにする。「現実」のフィールドで働いているのは「現実性」だけである。「ということがほんとうに起きている」という働きのみがそこにはある。すなわち、他のものは「現実」のフィールドにはない(27)。そしてそれが誰に起きているのは、「指差しモデル」によって確定指示される。「現象世界」のフィールドで働いているのは「独我性」である。独我性については、その内包をもちいて様々に語ることができる。フッサールが現象学の構築において一貫してこだわってきたもののひとつはこの意味での独我性であると考えられる。

現実性が働くフィールドとしての「現実」と、独我性が働くフィールドとしての「現象世界」を合わせて、人称にかかわる「主観的世界」と言うことができる。ところで、私が生きている世界を点検してみると、私は人称にかかわる次元において、この「主観的世界」以上の世界を生きていることが分かる。すなわち、私はかならずしも目の前に現われていない複数の人々によって織りなされる公共的な世界をもまた生きているのである。この公共的な世界は、現象として私の目の前に現われるわけではないけれども、人々の存在のあり方やつながり方をめぐる一種の組織化された知として、私の思考や行動へと組み込まれているのである。私が世界を生きるとき、私は目の前に見える世界に現われる人々だけに対応して生きるのではない。私はかならずしも目の前には現われない無数の人々の存在のあり方やつながり方をめぐる組織化された知をもまた生きているのである。人称にかかわるこのような組織化された知によって構成される世界を「公共的世界」と呼ぶことにしたい。

「公共的世界」を構成する知のひとつの大きな特徴は、私の存在が、社会を構成する多数の人々のうちの単なる対等な一人へと格下げされることである。公共的世界においては、私はけっして宇宙の中にただ一人だけ特別な形で存在する存在者ではない。公共的世界では、私の存在は、他の人間たちの存在と、まったく同じ存在様式をもつものとみなされる。私と他の人間たちは、その存在論的身分として等根源的であり、互いに等しい同一の存在様式を共有して存在しているとされる。そしてそれら等根源的な存在者たちが互いにかかわることによって、社会が構成されているとみなされる。社会に存在する人間たちは、みなそれぞれが一個のかけがえのない存在者であり、私にはそれ以上の存在論的特殊性は付与されない。人々は、その存在様式において等しく根源的であり、誰かひとりが特別な形で特権的に存在しているわけではない(28)。このような人間観にもとづいて、「公共的世界」の知は組み立てられる。「公共的世界」においては、私が死んで消滅してしまったあとも、人々は私なしにこれまでと同じように存在し、続いていくとみなされる。

人称にかかわる「公共的世界」を、人称にかかわる「現象世界」と対比することで、さらに詳しくその特徴を見ていきたい。人称にかかわる「現象世界」においては、私は目の前の人間の身体や顔やふるまいなどを直接に経験することができる。それらの様子は、あくまで私によって経験された側面でしかありえず、その人間の内部に潜む心を私はけっして直接に経験することはできないのであるが、しかしながら私は「現象世界」において他人の様子を直接に見聞きすることができ、その他人と直接にコミュニケーションすることができる。「現象世界」において、他人は人間として私に直接に現われる。他人が部屋に入ってきて私に「おはよう」と声をかけるとき、私はその他人を直接に経験する。これに対して、私は「公共的世界」を構成するところの人間たちを直接に見たり、その他人に直接声をかけたりすることはできない。なぜなら、「公共的世界」を形作っているものは、生身の人間たちではないからである。「公共的世界」を形作っているものは、人間たちの存在のあり方や、人間たちの相互関係のあり方や、人間たちが作り上げた社会システムの動き方などについての「知」が組織化されたものだからである。人間関係や社会のあり方がどのようになっているのか、あるいはそれらはどのように機能していくべきかについての「知」が秩序だって組み上げられていったもの、それが「公共的世界」である。この「公共的世界」のフィールドで働いているものが「公共性」である(29)。

以上に述べた三つのフィールドを、私は人称的な次元において一挙に生きている。すなわち、現実のフィールド、現象世界のフィールド、公共的世界のフィールドである。現実のフィールドは現実性をその本質とし、現象世界のフィールドは独我性をその本質とし、公共的世界のフィールドは公共性をその本質とする。現実のフィールドは現象世界のフィールドと合わさって、主観的世界のフィールドを構成する。主観的世界のフィールドの本質は独在性である。そして主観的世界のフィールドと公共的世界のフィールドを合わせたものを「生きられている人称的世界」と呼ぶことにしよう。

すなわち、人称的な次元において、私が現実のフィールドを生きるとは、なにかの出来事が起きたときに、「そのようなことが独在的存在者にほんとうに起きている」というふうに生きることであり、私が現象世界を生きるとは、私は宇宙の中でただ一人だけ特別な形で存在しているというふうに生きることであり、私が公共的世界を生きるとは、私は社会を構成する多数の人々と等根源的な存在様式をもって存在する一人にすぎないというふうに生きることである。私はこれら三つのフィールドを一挙に生きる。これを「生きられている人称的世界」のモデルと考えたい(30)。

ところで、「生きられている人称的世界」という捉え方をするときに、そこに「生きられているリアリティ」という概念を導入するのが役立つと私は考える。それによって、人称的世界における私の考え方やふるまいの一部をより良く理解することができるようになるからである。

「生きられているリアリティ」とは何かを簡単に説明する。「生きられているリアリティ」とは、生きていくための前提条件として私が本気では疑っていないような、世界のありさまのことである。そのありさまが本当のことなのかどうかを理性で疑うことはできるのだけれども、しかしながら世界を生きている私が本気で疑っているわけではないような世界のありさまのことである。たとえば明日という日がやってくるだろうこと、この部屋の外側に三次元の外界が広がっているだろうこと、これらを理性で疑うことは十分に可能だが、私はこれらを本気で疑って生きてはいない。私が死んだ後に他の人間たちがこの世で生き続けるであろうことを、私は理性で十分に疑うことができるが、しかし私はそれを本気で疑って生きてはいない。私が生きていく上で前提としているような、世界はそうなっているに決まっているという確信に近いもの、それが「生きられているリアリティ」である。この論点は、G・E・ムーアから後期ヴィトゲンシュタインへの流れで「確実性の問題」として提起されたものであり、また精神医学では「自明性の喪失」の文脈で議論されてきたものでもある。

そのうえで考えていきたいのだが、私の「生きられているリアリティ」は、「公共的世界」における組織化された知を含み込んで成立している。公共的世界においては、人間が存在するその存在様式は、すべての人々において同一であるとみなされる。これが等根源的な存在の意味である。そして、私が死によってこの世界から消滅したあとも、私以外の人々はそれぞれこの世界に存在し続けると考えられている。もちろん、これが正しいかどうかを証明することはできない。私が死ぬときに、全世界も同時に消滅してしまうかもしれないからである。しかしながら、公共的世界における組織化された知は、人間存在の等根源性を根拠にして、私が死んだ後の人々の生存を正しいものとして主張する。もし私が巨額の財産を持っていたとしたならば、私は自分の死期が近づいてきたときに、遺言書を真剣に制作するだろう。私がそれを制作するということは、私が自分の死後に人間たちが生存を続けるという確信を私が持っていることを意味している。すなわち、私の死後も人々は生存を続けるという公共的世界の組織化された知が、私の「生きられているリアリティ」の中に組み込まれて、実際に働いているのである。

私の「生きられているリアリティ」の中に組み込まれた知は、私の世界の見方や、人間観や、具体的な行動に大きな影響を与えていく。理性によって正しく根拠づけられたわけではないのに、私はその知があたかもまったく問題なく正しいかのように確信して、生を生きていくのである。この「生きられているリアリティ」の働きは、単なる心理学的な信憑として片付けてよいものではない。それは、現象世界における私の存在了解や、世界認識や、行動規範に深く食い込む哲学的/倫理学的な次元の働きであると考えなければならない。

もうひとつ例をあげれば、現象世界における他我認識の場面へと、この「生きられているリアリティ」は食い込んでいる。子どもが目の前で転んで血を流し、大声で泣いているとする。このようなことがほんとうに私の目の前で起きたとしたら、私は「この子が痛いとはいったいどういう意味だろうか?」という哲学的思索にふけったりせずに、その子のそばに駆け寄って「大丈夫だよ」と声をかけてあげるだろう。他人が痛みを感じているとはどういうことかという問いは哲学的には難問中の難問であり、他我問題の中核を構成するものである。その子は痛いと叫んでいるが、そのときの痛みはいったいどこに存在するのかという問いに的確に答えるのは難しい。しかしながら同時に、公共的世界における組織化された知は、ちょうど私が転んで血を流したらその身体の傷が痛いのとまったく同じように、その子が転んで血を流したらその子の身体の傷が痛いのだという大命題を主張するのである。そしてその知は、私の「生きられているリアリティ」にすでに十分に組み込まれており、そのリアリティに突き動かされるようにして、私はその子のもとへと駆け寄って声をかけるのである。私は、その子に痛みがあるとはどういうことかを正しく説明することはできないのだが、しかしその子に痛みがあるときに私はその子にどのように共感すればよいのか、その子に対してどのように行動すればよいのかに関するリアリティをすでに十分に生きているがゆえに、その子のもとに駆け寄って、声をかけるのである。このときの「生きられているリアリティ」を作り上げているものが、公共的世界における組織化された知である。公共的世界における組織化された知は、現象世界における私の生き方に、大きな影響を及ぼすものである。

このように考えれば、「リアリティ」と「現実性」に、興味深い対比が見られることが分かる。まず「生きられているリアリティ」は、公共的世界における組織化された知から、現象世界へともたらされたものである。それは、私が本気で疑っているわけではないような世界のありさまとして、公共的世界から現象世界へともたらされる。これに対して「現実性」は、現実から現象世界へともたらされたものである。「ということが、ほんとうに起きている」という根源的な到来性として現実から現象世界にもたらされたのである。以前に、「生きられている世界」の三つのフィールドとして、現実のフィールド、現象世界のフィールド、公共的世界のフィールドがあると述べたが、「生きられているリアリティ」は公共的世界のフィールドから現象世界のフィールドへ、「現実性」は現実のフィールドから現象世界のフィールドへもたらされる、ということになる。このような「リアリティ」と「現実性」の把握は、永井のセオリーとは異なったものとなる(31)。

もちろん、「生きられているリアリティ」について普遍性は認められないという反論はあり得るだろう。たとえば「生きられているリアリティ」の中心にある「すべての人々は等根源的な存在者である」という知はきわめて近代的なものであり、中世や古代の社会においては身分や出自によって存在者の価値が異なるという理解のほうが普通であったと考えられるからである。しかしながら、存在者の価値と、存在者の存在様式は分けて考える必要がある。たしかに王族の人間の価値と、平民の価値は異なっているものと理解されていたであろうが、王族の人間の存在者としての存在様式と平民の人間の存在者としての存在様式は同型であるとその時代においても受け取られていたはずである。人間はいかなる身分であっても地上での限られた人生を生き、やがてかならず死んでいくという点は同じであると理解されていたのであり、それは数々の文学作品で描写されているとおりである。

あるいは、生きていくために必要なリアリティ(自明性)を喪失した人間がいて、精神医学の治療対象となっているという事実がある。その意味では、すべての人間がこのようなリアリティを生きているわけではないとは言える。だが、ここで述べたような「生きられているリアリティ」を人間は可能性としては持つことができるのであり、たとえそれを失ったとしても、その人間はそのリアリティを再獲得する可能性を秘めていると森岡は考える。そのような可能性をもとにして、ひとつのモデルを構想し、そこに「私」という存在様式を持って生きる者の本質的な姿を見出していきたいというのが森岡の構想である。この点については引き続き議論を重ねていきたい。

さて、以上に述べた「生きられている人称的世界」における三つのフィールドは、時間にかかわる「生きられている時間的世界」と、空間にかかわる「生きられている空間的世界」においても当てはまると私は考えている。そしてこの三つの世界が合わさることによって、「生きられている世界」の基本構造が浮かび上がるのである。「生きられている世界」の基本構造の解明は、何度も言うようにフッサールの現象学において緻密に探求されてきた。しかしながら、フッサールの観点は、本論文で述べてきたような「指差しモデル」で確定指示される独在的存在者の論点を捉え切れていないと考えられるし、また人称的世界のモナド論的解釈を私は採用することができない。これらの論点を厳密に見ていくためにはフッサールの現象学との突き合わせをして、相違点を明確にしなければならない。その作業を本論文で行なうことはできないが、それは引き続いて発表される今後の論文で遂行することを約束する。本章の残りの部分では、「生きられている人称的世界」について行なった考察を「生きられている時間的世界」と「生きられている空間的世界」に適用したときに何が見えてくるのかを概観しておきたい。

まず「生きられている時間的世界」とは、私がありありと経験しているような、時間が流れる世界のことである。そして時間は流れていくにもかかわらず、私が世界を経験しているのはつねに「いま」である。すなわち時間は流れていくのだけれども、「いま」はつねに「いま」のままとどまるという不思議なことが起きている。これはアリストテレスの時間論以降、哲学者の頭を悩まし続けている難問である。この、なにが起きるにせよそれはつねに「いま」起きるという事態は、人称的世界において、現われた世界はすべて私によって経験された世界となるという事態に対応していると言える。後者を「独我性」と呼んだので、前者をそれに合わせて「独今性」(32)と呼ぶことにする(永井は「独今論」という造語を行なっており、「独今」の語はそこから借用した)。独我性が人称にかかわる現象世界の本質であったと同様、独今性は時間にかかわる現象世界の本質である。ところで、この、なにが起きるにせよそれはつねに「いま」起きるという事態は、なにかが起きるときにかならず普遍的に成立しているものである。これは時間にかかわる現象世界の本質を言い当てているが、私が「いま」を経験するその仕方を十全に説明しきってはいない。なぜなら、それは「いま」の持つ「現実性」を捉えていないからである。では、それは何かということであるが、「「なにが起きるにせよそれはつねに「いま」起きるという事態」が私にほんとうに起きている」というのが、「現実性」としての「いま」であると言える。このように言うと、「ではそれはいったいいつなのか?」という例の無限後退に絡め取られていく危険性をはらむ。しかし、ここにおいてまた、一種の「指差しモデル」による「現実性」としての「いま」の確定指示が可能になる。すなわち、「あなたがこの文章を読んでいるこのときこそが、「現実性」としての「いま」なのである」というふうにして、それを確定指示することができるのである。ここで確定指示されたもののことを、人称的世界における「独在的存在者」になぞらえて、「今在的存在者」と呼んでおこう。独在的存在者が誰であるのかを固有人名によって指示することができなかったと同じように、今在的存在者が時間軸上の何年何月何日何時何分何秒であるのかを指示することはできない。このようにして、現象世界のフィールドの本質である独今性と、時間にかかわる現実のフィールドとしての現実性を合わせることによって、時間にかかわる主観的世界のフィールドの本質としての「今在性」が構成される。

現実性(時間的次元における)

今在性

独今性

独今性に満たされた現象世界のありさまについては、これまでの哲学において「持続」(ベルクソン)や「生き生きとした現在」(フッサール、ヘルト)という的確な描写がなされてきた。それらはそのとおりであろう。そのうえで私は次章においてさらに別の見方を提案する。

時間的な次元においても、人称的世界における公共的世界に当たるものがある。それは「過去―現在―未来」という時間軸によって構成される「時間の客観的世界」である。これは、過去―現在―未来という時間軸上を一方向的に流れる時間という世界観をもとにして組織化された知によって成立している。「時間の客観的世界」の組織化された知の代表的なものは、過去と未来は無限の長さを持つが、それに比べて現在は一瞬であるという世界観や、いちど過ぎ去った時間はもう二度と戻っては来ないという世界観などがある。過去から未来への無限に長い時間を考えれば、現在私が生きているというのは奇跡のような出来事であるという世界観もまたその好例であろう。

人称的世界のところで、「生きられているリアリティ」について述べた。この私の「生きられているリアリティ」は、「時間の客観的世界」における組織化された知をもまた含み込んで成立している。たとえば、夜が明けたら明日が来るはずであるとか、いま起きている出来事はやがてかならず終わるはずであるといった時間の見方は、「時間の客観的世界」における組織化された知から、私の「生きられているリアリティ」へと持ち込まれたものである。あるいは、時間軸上の過去の時点で実際に起きた様々な出来事の結果として、時間軸上の現在の時点で何かが起きているという因果関係的な時間の見方もまた、「時間の客観的世界」における組織化された知から、私の「生きられているリアリティ」へと持ち込まれたものである。このようにして、「時間の客観的世界」は、現象世界を生きる私の認知や行動に大きな影響を及ぼすのである。

補足的に付け加えておくと、「時間の客観的世界に関する知」と「生きられたリアリティ」のあいだには乖離がある。たとえば、現代科学における物理学の標準理論によれば、時間の進行は速度と相関関係にある。高速で移動する物体においては時間の進行は遅くなることが確かめられている。しかしながら、私たちは、日常世界においてこのようなリアリティを生きてはいない。私たちはそのような法則はあたかも存在しないような生を生きていると言わざるを得ない。時間に関する私たちの「生きられたリアリティ」は、現代科学の知見とも異なった世界を作り上げている。

さて、以上のように、時間の次元においても、現実のフィールド、現象世界のフィールド、時間の客観的世界のフィールドがあり、それらが合わさって「生きられている時間的世界」を構成している。

ここまで、人称的世界と時間的世界が共有する同型の構造について述べてきたが、実はこの二つには決定的な違いがある。時間的世界には、不可逆的な時間の流れというものが本質的に組み込まれているのである。それがあるから、時間は時間と呼ばれるのである。そのような不可逆的な流れは、人称的世界には見られない。これをどう考えるかが時間論の根本問題となる。永井は「端的な現実の現在」と「現実の動く現在」の二つに「現実性」を分けることによって時間の仕組みを考えようとしている。これについては次章で改めて考察することにする。

ところで、永井は『存在と時間 哲学探究1』においては、現実性の関与する次元として、人称的世界と時間的世界の二つだけを想定して議論を進めている。しかし森岡は、それに加えて空間的世界においても同様のことが当てはまるはずだと考えたい。人称的世界における「私」、時間的世界における「いま」と同じ構造が、空間的世界における「ここ」に対しても当てはまると思うのである(永井はこれを否定している(33))。

「生きられている空間的世界」とは、私がありありと経験しているような、空間的な広がりをもった世界のことである。「生きられている空間的世界」は、私の身体を近傍とした「ここ」を中心として外側に向かって広がり、その広がりの行き着く果ては漠然としていて終わりはない。私は身体を生きているのであるが、その生きられている身体の場所はつねに「ここ」である(34)。これは空間にかかわる現象世界のフィールドの本質のひとつである。これを「独此性」と呼ぶことにする。独此性とは、「私の生きられた身体になにが起きるにせよそれはつねに「ここ」で起きる」ということを意味している。しかしこれだけでは、「生きられている空間的世界」を捉えきってはいない。ここにおいても、やはり現実性が関与してきている。すなわち、私は「独此性」に加えて、「現実性」に照射された「ここ」を生きているのである。すなわち、「「私の生きられた身体になにが起きるにせよそれはつねに「ここ」で起きるという事態」が、いま私にほんとうに起きている」というのが「現実性」としての「ここ」である。

そして、では「ここ」とは具体的にいったいどこなのかという問題が生じるわけであるが、それに対しては、「あなたがこの文章を読んでいるこの近傍が、「現実性」としての「ここ」なのである」というふうにして、それを確定指示することができるのである。ここで確定指示されたもののことを「此在的存在者」と呼んでおこう。「ここ」が具体的にどこであるのかを、固有場所名をもちいて確定指示することはできない。このようにして、現象世界のフィールドの本質である独此性と、空間にかかわる現実のフィールドとしての現実性を合わせることによって、空間にかかわる主観的世界のフィールドの本質としての「此在性」が構成される。

現実性(空間的次元における)

此在性

独此性

空間的な次元においても、客観的世界に当たるものがある。それは三次元の空間軸によって構成される「空間の客観的世界」である。私は自分が住む地域について三次元的に組織化された知を持っており、日々それを活用している。そのような知によって構成されるものが「空間の客観的世界」である。私の「生きられているリアリティ」が、「空間の客観的世界」における組織化された知を含み込んで成立しているのは、言うまでもなく明らかであろう。

空間の場合においても、客観的世界に関する知とリアリティの乖離がある。私たちの持っている「空間の客観的世界」の知においては、地球の裏側の人たちは逆さまになって歩いていることになっている。しかしながら、空間にかかわる私の「生きられているリアリティ」では、私はそのようなことを前提として生きてはいない。地球の裏側の人間と電話するときであっても、その人は私と同じような方向で座っているあるいは立っているという前提でしゃべっているのである。このような客観的世界に関する知とリアリティの乖離についてはさらに考究する必要がある(35)。

さて、以上に述べたすべてを総まとめすると、私が生きているフィールドは三つある。第一は「現実」のフィールドである。そこでは、人称にかかわる現実性、時間にかかわる現実性、空間にかかわる現実性が働いている。第二は「現象世界」のフィールドである。そこでは、人称にかかわる独我性、時間にかかわる独今性、空間にかかわる独此性が働いている。第三は「客観的世界」のフィールドである。公共的世界を「人称の客観的世界」と言い換えるならば、客観的世界は「人称の客観的世界」「時間の客観的世界」「空間の客観的世界」によって構成される。そして「現実」と「現象世界」を合わせたものが「主観的世界」のフィールドであり、そこに存在する存在者は、独在的存在者、今在的存在者、此在的存在者として特徴付けられる。そして主観的世界と客観的世界を合わせたものが「生きられている世界」である。

このような構図に対しては当然批判の声が上がるに違いない。とくに、現実、現象世界、客観的世界の三つは、それぞれ水と油のように異なったものであり、それを嵌め木細工のようにつなぎ合わせるのは誤謬であるとされるであろう。

たとえば、「現実性」を重く見る立場からは、このような全体構図のまさに「外部」からやってくるものこそが「無内包の現実性」であり、この全体構図に組み込まれた「現実性」なるものは偽の「現実性」であるとする批判があり得る。この批判には、実は耳を傾けるべき側面があるように私は感じる。

耳を傾けるべきは、この全体構図に捕らわれてしまったときに、私が「現実性」をまさに生きているというその「動態」が見失われてしまうという点である。それは正しいのであって、その意味でこの全体構図自体がさらに別のものによって補われなくてはならない。それは、その「現実性」をまさに生きているという「動態」を、私が自分の生において引き受けるという解決の仕方であり、私はこのような思索動態を「生命学」と呼んできた。「生命学」においては、独在的存在者が自身の人生を悔いなく生き切ることが目指されており、その結論は理論化されない。思索して生きることがすなわち学の営みそれ自体となるのであり、上記の「動態」はこの「生命学」によって引き継がれることになる。外部性あるいは物自体の粋としての現実性のうち、構造物として把捉可能なものは上の構図にて把捉し得た。現実性のうち、それによって捉えられることのないものについては、この私の生へと直接的に接続される。それは論によって答えられるものではなく実人生によって応えられるものである。それは「生命学」の領野である。私はこれまで長い期間、「生命学」を提唱してきた。それが、独在性と現実性の哲学的問題に接続されることは私にとって大きな発見である。またそれは私が近年取り組んでいる「人生の意味の哲学」とも接続することが分かってきている。これらのことが、先に紹介した批判に対する私からの答えとなる。

他にも様々な批判があるだろうが、私はとにかく全体の構図を考案してみた。このような基盤的構図を提出してみるのは哲学の重要な仕事である。今後、批判をいただきながら、間違っているところは謙虚に正していきたいと考えている。

(27) この意味で「現実」をフィールドと呼ぶのはミスリーディングであるのかもしれない。とりあえずこのままにしておくが、後に再考する可能性がある。

(28) 永井は、「だれもが「世界がそこから開けている原点」である」という文章で、これと同様のことを表現しようとしている(永井均(2016), p.47)。

(29) ここでいう「公共性」は、社会科学において使われている「公共性」と意味内容が異なるが、とりあえずこのまま使っていくことにする。

(30) 以前にも指摘したように、ここで「世界」という言葉を使うことに反論があるかもしれない。三つのフィールドのひとつは「現実」であるが、永井的な観点からすれば「現実」はこの「世界」にその外部からかかわってくるなにものかである。したがって、「現実」もまた「世界」であるとするのは語義矛盾だということになるだろう。他方で、組織化された知によって構成される「公共世界」を「世界」と呼ぶことに対しても反論があり得るであろう。つまり、知だけから構成されるものを「世界」と呼んでいいのかという疑問である。まず後者に関しては、我々はすでに「情報世界」のような概念を持ち得ている。古くは「イデア界」がそれに当たるだろう。前者に関しては、「現実性」が働く「場」として「現実」を「世界」としてとらえることは可能であると森岡は考えたい。しかしこの点に関して森岡はあまり強く自己弁護するつもりはなく、もっとよい言葉があればそれに乗り換えることも考えている。

(31) 「リアリティ」を日本語にすると「実在性」になる。永井は、「現実性」と「実在性」を以下のように区別する。「現実性」とは「無内包の現実性」であり、経験される世界の内部で起きているものごとにはまったく関与しない。これに対して「実在性」(永井の言葉では「実在的(リアル)」)は、経験される世界の内部で起きているものごとを指して使われる概念である。経験される世界の内部/外部という対比で永井は「実在性」と「現実性」を考えている。森岡の考え方とは、とくに「実在性」をめぐって大きな相違があると思われる(永井均(2016), pp.23-24, p.32, p.286)。永井はこの箇所で、実在的な内包の例として、第○次内包、第一次内包、第二次内包について語っている。

(32) 「いま」と「今」は同じものを意味している。後に出てくる「ここ」と「此」も同じものを意味している。

(33) 永井均・森岡正博(2016)。

(34) これについては注釈が必要である。もし私の首が1キロメートルに伸びて、自分の胴体をはるか遠くに眺めるようになったとしたら、私は自分の胴体を「ここ」ではなく「あそこ」にあると認知するであろう。このときに自分の身体がどこにあると言えるのかは難しい問題となるが、しかしながら、「生きられている身体」すなわち私がありありと身体感覚を感じながら内側から把握している身体は、やはり「ここ」にあると言うしかないだろう。1キロメートル離れた大腸が痙攣したとしても、腹痛は「ここ」で痛いだろうからである。

(35) では、人称の次元においてはこのような乖離はないのかということになるだろう。この点については引き続き考察する予定である。

6 「いま」と「自己出産」

全体構図の考察がひととおり終わったので、ここからいくつかの個別の哲学的考察を行なっていくことにする。まずは時間についてである。時間は流れていくのだけれども、「いま」はつねに「いま」のままとどまるという時間論の難問がある。「いま」起きていることは過去へと流れ去っていくけれども、それにもかかわらず「いま」は「いま」のままつねに残り続けるという難問である。アリストテレスはこの謎に答えて、「いま」は時間ではなく、時間の付帯性であると考えた。フッサールはこの問題を捉えようとして、「止まる今」と「流れる今」の統一がいかにして可能かを模索した。永井は、時間にかかわる「現実性」の視点から、この問いに答えようとしている。それは『存在と時間 哲学探究1』の第14章以降にて詳細に考察される。この部分は単語表記の揺れや叙述のねじれ(36)があり、クリアーに理解するのは難しいが、おおよそ次のようなことが言われている。

永井は「いま」のことを「現在」と表記する。この「現在」ということがほんとうに起きていることを現実の現在というわけであるが、この現実の現在には二種類がある。ひとつは、現在がむきだしに端的に事実であるような現在である。これを「現実の端的な現在」と呼ぶ。この「現実の端的な現在」は、現在としてむきだしのままそこにあるだけである。それは「いかなる因果関係にも組み込まれ得ず」「何ともつながっていない」(37)。現在が現在としてむきだしにある、ということだけが成立している。ところが、時間は動くのであるから、この「現実の端的な現在」もまた動きの中に飲み込まれていくのである。「端的な現在は無内包のたんなる現実性にすぎないから動きとは無関係である、というのは、それが動かないという意味ではない」(38)。したがって「端的な現実の現在もまた動く。つまり、現実の過去になる、と理解されることになる。この道筋を経て、「現実の動く現在」というものが実在することになる」(39)。

このようにして、現在には二種類の現実性があることになる。ただ端的にむきだしにある「現実の端的な現在」と、動くことを本質とする「現実の動く現在」の二つである。この二つは、矛盾と対立をはらんだ緊張関係にある。この二つの概念によって、「いま」は流れつつも「いま」としてとどまるという時間の難問を、現実性の視点から解こうとするのである(40)。

永井の議論は同書ではまだ完結していないように思われるため、これをどう評価するかは難しいところである。現時点で言えば、私はこれを受け入れることはできない。というのも、現実性は、徹頭徹尾、「端的な」現実性であるべきであり、それとは別に「動く」現実性を立てることは「現実性」概念を鈍化させることにつながると思うからである。すなわち、「現実の端的な現在」はそのままで正しいが、「現実の動く現在」の導入は間違っている。「動き」は「現実性」と絡めて理解されるべきではなく、「現実性」の外部のものごとと絡めて理解されるべきである。私の言葉で言えば、「動き」は「現実」のフィールドにあるのではなく、時間にかかわる「現象世界」のフィールドにある。その「現象世界」のフィールドにある「動き」に「現実性」が関与するときに、「現実性」と「動き」は結びつけられる。しかしそれが結びつけられたからといって、「現実性」が「動く」ことにはならない。すなわち「動くいま」の難問を解決することだけが狙われているのならば、そこに「現実性」を持ち込まなくてもよいというのが、森岡の考えである。

では、その概要を簡潔に述べてみたい。

まず、通常の発想では、時間の動きを川の流れになぞらえて理解することが多いだろう。これを「河川モデル」と呼ぶことにする。河川モデルでは、両岸のあいだを川が流れていて、この川の水の流れが時間の流れであるとするのである。このモデルが不十分なのは、この川の水の流れのどこからどこまでが「いま」であるのかが分からない点と、川の両岸は流れていないことをどう考えればいいかという点である。もし無限に幅の広い川を考えて、その両岸が見えないという設定にすれば、今度は、川がほんとうに流れているのかどうかが分からなくなる。

ここから分かるのは、何かが流れているということが把握できるためには、流れていないものがあることが必要だということである。両岸が止まっているからこそ、川の水が流れていることが分かるのである。ということは、時間が流れていることが分かるためには、時間の流れによって流されずに止まっているものが必要だということになる。それをどこに探せばいいのだろうか。時間が流れたときに、時計の針は進み、コップの中の氷は溶ける。しかしそれにもかかわらず、テーブルの位置は変化しないし、部屋の壁も変化しない。ただし、もっと時間が経ってみれば、テーブルの位置はどんどんと変化していくし、この部屋を含む建築物も取り壊されてしまうだろう。それにもかかわらず止まったままのものはあるだろうか。ひとつだけあるとしたら、それらの出来事が「いま」起きているということだけが世界の変化に逆らって止まり続けていると言える。すなわち、ものごとが「いま」起きているということだけは、けっして変化せずに、止まり続ける。時間は流れるけれども「いま」は流れない、とはこのことを指している。このように考えると、アリストテレスの言うように、「いま」は「時間」を構成するものではないように思えてくる。しかしそう考えると、なぜ「いま」が「時間の流れ」に巻き込まれてしまっているのかが理解できなくなる。やはり「いま」と「時間の流れ」は、何かの形で密接につながっていると考えるべきである。

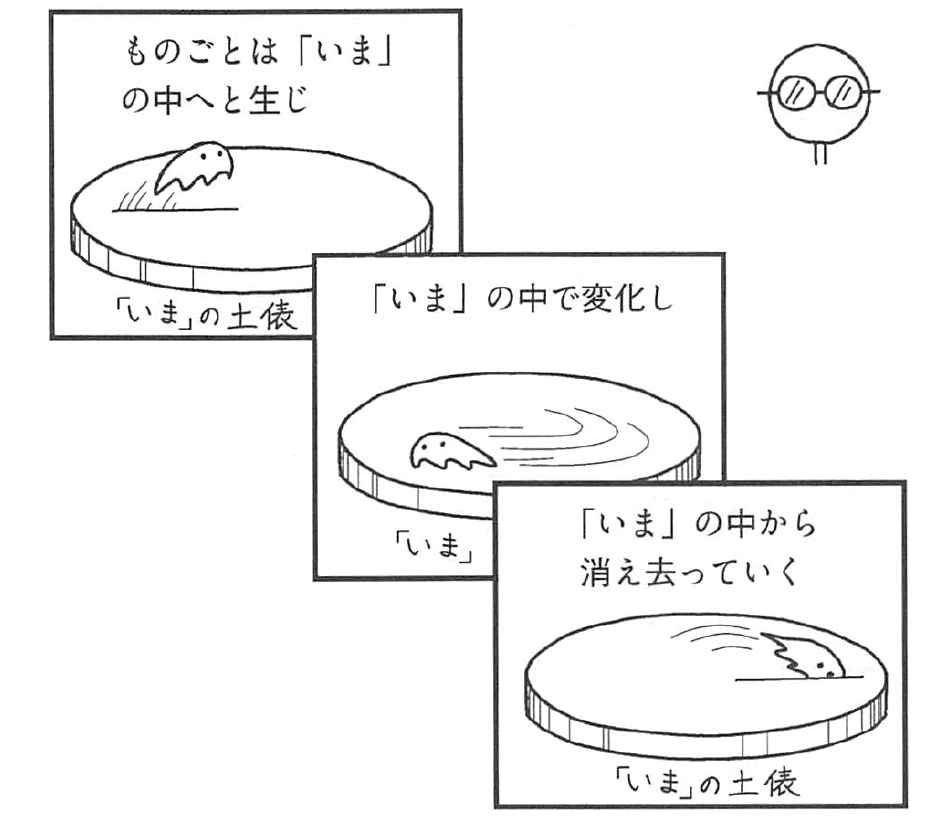

私は『まんが哲学入門』(2013年)において、「「いま」の土俵」という概念を提唱した(41)。「「いま」の土俵」とは、ちょうど相撲の土俵のようのようなもので、この生きられた世界で生起して消滅するすべてのものごとは、その土俵の上で生起して消滅するのである。その土俵の上ですべては流れていくのだが、土俵それ自体はけっして流れ去ることはなく、あり続けるのである。「いま」とは、この世界で生起し消滅するすべてのものをその下から支える土俵のようなものである。「「いま」の土俵」の上ですべては流れていくが、「「いま」の土俵」だけは流れていくことはない。つねに「いま」のまま残り続ける。

これは、時間の流れと「いま」の関係をよく描写できるモデルであると思われるが、欠点もある。そのひとつは、「「いま」の土俵」というものが、時間の流れの外部にある不変の実体として措定される点である。なぜ「「いま」の土俵」が時間の外部に実体としてあって、時間の流れとは無関係に存続し続けるのかという謎が生じてしまう。そしてその外部の実体と、土俵の上での時間の流れが、どういうふうに媒介されているのかが分かりにくい。もうひとつの問題点は、「いま」を「土俵」として設定してしまうと、その「土俵」の外側にはいったい何があるのかという問いを生じさせてしまうのである。これはまんがで描かれた絵を見てもらうと一目瞭然なのだが、土俵を土俵として描いたとたんに、その外部というものが可視化されてしまうのである。もし「「いま」の土俵」に外部がないのだとしたら、そもそも「外部」のない「土俵」とはいったい何なのかという問いが生じてしまう。

この欠点を克服するために、私は新たに時間の「自己出産モデル」を提案したい。まず何が問題なのかというと、時間にかかわる現象世界において変化のようなものが起きるのだが、それを「変化」と呼べるためには、「変化」しないものがどうしても必要となる。その「変化」しないものを「いま」として概念化し、「両岸」や「土俵」というふうに視覚化すると、それらが時間的変化を行なわない「実体」として機能し始めてしまい、「いま」は流れるけれどもとどまるという難問が生じることになる。それを解決するために、「変化」しないものを設定しないとすると、今度はすべてが時間の流れにおいて「変化」することになってしまい、そもそも何かが「変化」するということを把握できる不動の視点というものを維持できなくなってしまうのである。

私の提案する「自己出産モデル」とは、次のようなものである。まず「生きられている現象世界」がある。その「生きられている現象世界」は、その「生きられている現象世界」自身の全体を、みずから出産している。出産によって新たな「生きられている現象世界」の全体が産み落とされる。そして、この出産によって、新たな「生きられている現象世界」の全体を出産したところの古い「生きられている現象世界」は、その全体が新たな「生きられている現象世界」へと吸収される。「生きられている現象世界」においては、この「自己出産」というできごとしか起きていない。「自己出産」によって、古い世界の全体と新たな世界の全体が同一の内容になることはあり得ない。なぜなら、「出産」とは古いものから新たなものが出てくることを言うからである。

普通の意味での「出産」とは、ちょうど妊婦の女性が新生児を産むときのように、あるものから別のものが外化してくることを意味する(42)。このとき、「出産」が終わっても、生みだした本体(この例では妊婦の女性)が消滅することはない。その本体は存続し続ける。しかしながら、「自己出産」においては、新たなものを生みだした本体は、生み出されたその新たなものの内部へと、その全体が吸収されていくのである。自然界に似たものを探すとすれば、ひとつは前進する波がそれに近いであろう。あるいは、時間の進行を早くして見たときの地球生物圏の進化もそれに近いであろう。それらに見られるような動態が、「生きられている現象世界」の「自己出産」においては、極端に純粋化されて行なわれているのである(43)。思想史的に見れば、これは「コナトゥスconatus」の系譜上にある概念だと考えられる(44)。

「生きられている現象世界」においては、ものが存在するとか、ものごとが起きるということが基底においてあるわけではない。基底にあるのは現象世界全体が「自己出産」しているということであり、そこから、ものが存在すること、ものごとが起きること、世界に動きが与えられること、差異が生じることが出てくる。「自己出産」があるから、ものが存在し、ものごとが起き、世界全体が動き、世界に差異が生じるのである。

「生きられている現象世界」の「自己出産」こそが、「生きられている現象世界」に時間の動きを与えているものである。この「自己出産」モデルを取ることによって、時間の流れにおいて「変化」しないものを実体として設定する必要がなくなる。なぜなら、「自己出産」においては、「生きられている現象世界」の全体が、「生きられている現象世界」の全体を出産するわけであるから、すべては新たに出産されるのであり、「変化」せずに残るものはなにひとつない。もちろん部分的には同一内容と見えるものもあるが、現象世界は全体としてゲシュタルトをなしているので、全体が新たになれば部分の位置づけも変化する。このような意味で、「生きられている現象世界」はその全体が流れ、動くのであり、変化せずにとどまる実体はない。

と同時に、「自己出産」においては、「生きられている現象世界」の全体が、新たな「生きられている現象世界」の全体を出産し、古い「生きられている現象世界」の全体は新たな「生きられている現象世界」の全体へと吸収されるのであるから、「生きられている現象世界」全体としての自己同一性は保たれている。この自己同一性こそが、流れ、動き、変化する「生きられている現象世界」にとっての不動の参照項なのであある。それは「生きられている現象世界」自身の自己同一性であるから、けっして「生きられている現象世界」の外部にある実体ではない。この自己同一性が、時間の流れに逆らってとどまる「自己出産」の一側面を可視化しているのである。

以上のような「自己出産」の働きこそが、時間の流れを作り出しているものである。「自己出産」には二つの側面がある。ひとつの側面は、「生きられている現象世界」の全体が、「生きられている現象世界」の全体から産み落とされるという側面である。この側面においては、すべては流れ、動き、変化する。そしてこの変化は不可逆的である。では、それはいったい何に対して流れ、動き、変化するのか。その答えが、もうひとつの側面であるところの、「自己出産」における「生きられている現象世界」の「自己同一性」である。全体が全体を出産するという自己同一性を不動の参照項とすることによって、すべては流れ、動き、変化すると言うことができるのである。そして、この自己同一性こそが、時間の流れに逆らって止まり続ける「いま」の本体だったのである。

すなわち、アリストテレス以来の謎であった、止まりつつ流れる、流れつつとどまる「いま」というものは、この「自己出産」の二側面を的確に描写したものだったのである。しかし以上に述べたことは、「自己出産」という概念を用いないと説明できないのか、という疑問が残る。両岸もなく、土俵もなく、全体として流れる時間という道具立てだけでは無理なのだろうか。私はそれだけでは「変化」ということがうまく説明できなくなると考えている。このような時間論は、客観主義を取らない時間の哲学の領域にいくつか存在するものと予想されるので、比較検討して考察し、学ぶべきところは学んでいきたい。

さて、永井の「現実の端的な現在」と「現実の動く現在」に戻ろう。以前にも述べたように、私は同書における永井の時間論を十全には咀嚼できていないので、ここから述べることは暫定的な感想にとどまるが、現在が動くということを、「現実性」を巻き込んで説明する必要性はないと私は考える。

永井も当然のことながら、「動けないはずのものが動く」という矛盾に時間の根本を見ており、「しかし、この矛盾によってこそ、時間というものが、少なくともわれわれが「時間」として表象しているものが、はじめて可能になる。それは間違いのないことだ」と述べる(45)。そして来月の現在と現在の現在を同じように現在として捉える語り方が開発されたことによって、「人称における一人称とならぶ時制における現在」が発明され、「そこから、「動く現在」が成立し、「いつも現在であり続けている」という表象が生まれることになる」とする(46)。しかし、それを言うためにはそこにわざわざ「現実性」を持ち出さなくてもよいというのが私の考えである。そしてその結果として「現実の動く現在」という概念を設定しなくてもよい。

「現在」に関与する「現実性」としては、「現実の端的な現在」だけがあればよいと私は考える。そしてその「現実の端的な現在」が関与する先にあるのは、「生きられている現象世界」が「生きられている現象世界」を「自己出産」するという世界である。そこへの関与において、「現実の端的な現在」としての「現実性」は「生きられている現象世界」の「動き」に関与することになる。しかしその関与はあくまで関与にとどまるのであって、けっして「現実性」の内部にまで「動き」が侵入し「現実の動く現在」という新たな「現実性」が生成するわけではないのである。永井の言葉を用いて言えば、「現実の端的な、動きそしてとどまる現在」というものがひとつだけある。森岡はこういうふうに考えている。

もちろん、そのように考えたとしても、「現実性」が「自己出産」に関与するというとき、「現実性」のほうには「動き」が内在していないのに、「自己出産」のほうには「動き」が内在しているわけで、その二つがどうやって「関与」できるのかという形而上学的な問題は残る。動かないものと動くものがなぜ接続され得るのかという形而上学的な問題である。これはこれで解いていかなければならないだろう。

いずれにせよ、「生きられている現象世界」を「自己出産」の観点から捉えていくことには大きな意義があると私は考えている。それが、時間にかかわる「現実性」の問題とどうつながるのかについては、まだ十分に考察が進んでいないので今後の課題としたい。永井の言う二つの「現実性」については、私はその枠組みに疑問を抱いているが、上記の森岡の議論が未完成なので、それに的確な疑義を呈するまでには至っていない。これらは、今後の作業になるであろう。

(36) たとえば、「時間の場合には二種の端的な現実性があるのだ。端的なこの現在と端的なこの動く現在の二種である」(p.258)と二種類の現実性が「端的なこの現在」と「端的なこの動く現在」とされているが、他の箇所では「端的な現実の現在」と「現実の動く現在」(p.289)とされており、さらには「現実の端的な現在」(下線は傍点)と「現実の動く現在」(pp.298-298)とされる。私はこの最後の対を採用して読むことにする。

(37)永井均(2016), p.287.

(38) 永井均(2016), p.289.

(39) 永井均(2016), p.289.

(40) 永井はさらに「現実性」と「可能性」の対立を読み込むので、ここでの分類は結局4象限となる(永井均(2016), pp.295-296)。

(41) 森岡正博(2013), p.18.

(42) 「出産」概念についての哲学的考察は、森岡(2014)で行なったので参照してほしい。

(43) 「自己出産」の概念にもっとも近い哲学的概念は「オートポイエーシス」であろう。ただし、オートポイエーシスは境界を自己設定する出力も入力もないシステムであるから、そこにここでいう出産の動態が見られるのかどうか明瞭ではない。この点については、今後、考察を進めていきたい。

(44) アジア思想の系譜で見ればこれはアートマンから五蘊へとつながる系譜であると考えられる。

(45) 永井均(2016), p.301.

(46) 永井均(2016), p.302.

7 独在今在此在的存在者

第5章で考察したところの、生きられた「私」「いま」「ここ」という世界、すなわち「生きられた人称的世界」「生きられた時間的世界」「生きられた空間的世界」の話題に戻ろう。それぞれの主観的部分を構成する本質として、「独在性」「今在性」「此在性」があるのであった。このうち、「独在性」を体現する存在者を、これまで「独在的存在者」と呼んできたのだから、残りの二つについてもそれぞれ「今在的存在者」「此在的存在者」と呼んでおこう。この三つの存在者は、それらが三人いるというわけではなく、ひとつの存在者の三側面であるというふうに考えるべきである。したがって、それらの三側面を担っている存在者として、「独在今在此在的存在者」という概念を導入することにする。当然のことであるが、その存在者が、具体的に誰なのか、どの時刻に存在しているのか、どの場所に存在しているのかを固有人名・固有時刻・固有場所によって確定指示することはできない。それらの確定指示は「指差し」モデルによって行なわれる。この存在者こそ、いわゆる独在性の議論によって追い詰められていたものの本体である。

ところで、私たちは、「独在今在此在的存在者」の三側面のうち、いずれか一つあるいは二つの現実性が欠如したような存在者を想定することができる。それらはいったいどのようなものとして現われるのであろうか。これから考察するのは、そのような存在者の概念についてであり、そのような存在者の実在についてではない。私たちがすでに持っている概念、あるいは持つことが可能な概念についてである。それらは7つのタイプに分類できる。

1 独在的現実性の欠如

2 今在的現実性の欠如

3 此在的現実性の欠如

4 独在的現実性および今在的現実性の欠如

5 独在的現実性および此在的現実性の欠如

6 今在的現実性および此在的現実性の欠如

7 独在的現実性および今在的現実性および此在的現実性の欠如

これらを順番に考察していこう。まず(1)の、「独在今在此在的存在者」から「独在的現実性」が欠如した存在者について考えてみる。この存在者は、時間的次元においては、独今性というあり方を現実に生きている。また、空間的次元においても、独此性というあり方を現実に生きている。ところが、人称的次元においては、独我性というあり方を現実に生きていないのである。独我性というあり方は、私が世界を内側から生きるときの必然的なあり方であるにもかかわらず、それが現実になっていないということである。それが現実になっていないというのは、それが本当に起きているというふうにはなっていないということである。いまここを生きるということに関してはそれが現実になっているのだけれども、私を生きるということに関してはそれが現実になっていないのである。ここで注意してほしいのは、だから私を生きるということがないというわけではないという点である。私を生きるということがないのではなく、私を生きるということがあるのだがそれが現実になっていない、ということなのである。経験される世界が、「いま」開き、「ここ」から開き、「私」から開いているのだけれども、この最後のものだけが現実になっていないというあり方である。

この(1)のあり方に等しいのが、「他我」というあり方である。すなわち、経験される世界が「いま」開き「ここ」から開き「私」から開いているというあり方が、目の前の人間の身体という場所から開いている、という状況を想定してみよう。このとき、まず、目の前の人間の身体という場所から「私」が開いているという状況が、その「私」にとって現実になっている、ということが想定されている。目の前の人間の身体という場所から開いているという想定は、それを意味している。そして、その「私」が世界を経験しているあり方に即してみれば、その経験は「いま」開いており、「ここ」から開いていることになるはずである。その「私」のあり方を、現実の「私」の立場から描写してみると、それは、世界が「いま」開き、「ここ」から開いているというあり方は現実になっているが、「私」から開いているというあり方については現実になっていない。ではその「私」から開いているというあり方がどこで現実になっているかというと、それは目の前の人間の身体という場所においてである、ということになるはずである。そして私たちは「他我」という概念をそのようなものとして理解している。であるから、(1)の存在者は、私たちが所持している「他我」の概念に等しいことになる。

では、ひとつ飛ばして(3)を考えてみよう。これは「独在今在此在的存在者」から「此在的現実性」が欠如した存在者である。すなわちこの存在者は、時間的次元においては、独今性というあり方を現実に生きている。また、人称的次元においても、独我性というあり方を現実に生きている。ところが、空間的次元においては、独此性というあり方を現実に生きていないのである。独此性というあり方は、私が世界を内側から生きるときの必然的なあり方であるにもかかわらず、それが現実になっていないということである。経験される世界が、「私」から開き、「いま」開き、「ここ」から開いているのだけれども、この最後のものだけが現実になっていないというあり方である。

実はこの(3)のあり方に等しいのもまた、「他我」というあり方である。すなわち、経験される世界が「いま」開き「ここ」から開き「私」から開いているというあり方が、目の前の人間の身体という場所から開いている、という状況を想定してみる。これはすなわち、経験される世界が「私」から開き、「ここ」から開いているのだけれども、それらが開いている「ここ」という場所が、現実の「私」の身体という場所ではなく、なぜか分からないけれども目の前の人間の身体という場所であるという状況を意味している。その「私」のあり方を、現実の「私」の立場から描写してみると、それは、世界が「私」から開き、「いま」開いているというあり方は現実になっているが、「ここ」から開いているというあり方については現実になっていない。ではその「ここ」から開いているというあり方がどこで現実になっているかというと、それは目の前の人間の身体という場所においてである、ということになる。これもまた私たちの所持している「他我」の概念に等しい。

以上から分かるのは、「他我」の概念は(1)と(3)が合体したものとして成立しているということである。すなわち、私たちは、「独在今在此在的存在者」から「独在的現実性」が欠如したものあるいは「此在的現実性」が欠如したものを合わせて、「他我」の概念としているのである。これは「他我」が存在するかどうかという水準の話(すなわち「他の超越論的自我」の存在証明の話)ではなく、「他我」という概念がいかに理解されているか、あるいは理解され得るかという水準の話である。「他我」の概念の意味理解に関しては、これまで反事実的な私というやり方で迫るか、類比的統覚というやり方で迫るかという方法などがあったが、森岡のこの提案は、現実性の欠如の二つのルートの合体としてそれを理解するという点で新しい面があると考えられる(47)。

もし、(1)と(3)において、目の前の他人の身体への同定が行なわれなかった場合、それはどのような概念となるのだろうか。まず(1)について言えば、それは経験される世界が「いま」開き、「ここ」から開き、「私」から開いているのだけれども、この最後のものだけが現実になっていないのであり、かつその開けの場所がどの身体や物体にも同定されていないような存在者である。これは、ちょうど私にぴったりと貼り付いて存在している私の守護霊のような概念になると考えられる。私と同一ではないけれども、私と相即している守護霊である。森岡は守護霊が実在すると言っているのではない。この概念は守護霊の概念にきわめて近いと言っている。では(3)についてはどうだろうか。それは経験される世界が、「私」から開き、「いま」開き、「ここ」から開いているのだけれども、この最後のものだけが現実になっていないのであり、かつその開けの場所がどの身体や物体にも同定されていないような存在者である。これは、私が身体から幽体離脱して世界に浮遊したような状況として概念化されるだろう。私はいま世界を経験しているのだけれども、世界が開いているところの「ここ」の場所が現実には定まらないのである。

それでは(2)はどうだろうか。これは「独在今在此在的存在者」から「今在的現実性」が欠如した存在者である。すなわちこの存在者は、人称的次元においては、独我性というあり方を現実に生きている。また、空間的次元においても、独此性というあり方を現実に生きている。ところが、時間的次元においては、独今性というあり方を現実に生きていないのである。独今性というあり方は、私が世界を内側から生きるときの必然的なあり方であるにもかかわらず、それが現実になっていないということである。経験される世界が、「私」から開き、「ここ」から開き、「いま」開いているのだけれども、この最後のものだけが現実になっていないというあり方である。

このあり方は、「未来の私」あるいは「過去の私」という概念が意味するあり方に等しい。それは、私たちが「未来の私」「過去の私」というものをどのように理解しているのか考えてみれば分かる。たとえば「未来の私」は世界をどのように経験しているであろうか。まず「未来の私」にとって、世界は現実に「私」から開かれているし、世界は現実に「ここ」から開かれている。しかしながら「いま」について言えば、世界は現実に「いま」開かれているのではなく、時間軸上の未来のある時点にとっての「いま」開かれているのである。それは未来の時点であるから、「いま」は現実にはなっていない。私たちは「未来の私」という概念を、そのようなものとして理解しているはずである。「過去の私」についても同様である。

このように、「未来の私」「過去の私」という概念は、(2)のようなあり方、すなわち、「独在今在此在的存在者」から「今在的現実性」が欠如したものとして成立していると言える。私たちは、この「未来の私」「過去の私」という概念をすでに所持している。しかしその概念が成立するためには、「独在今在此在的存在者」から「今在的現実性」が欠如したものを、時間軸上の未来あるいは過去に同定するというプロセスが論理的には必要となる。この同定がどのような論理的アクロバットによってなされているのかを、哲学的時間論は解明しなくてはならない。永井が同書において時間にかかわる二つの現実性を導入して語ろうと苦闘しているのも、この水準の課題である。マクタガートの時間論もこの水準に肉薄するものとして読み解かれている。

次は(4)である。「独在今在此在的存在者」から独在的現実性および今在的現実性が欠如した存在者である。これは、(2)からさらに独在的現実性が欠如したものと考えられるし、あるいは(1)から今在的現実性が欠如したものとしても考えられる。いずれのルートで考えたとしても答えは同じである。それは、「未来の他我」あるいは「過去の他我」を意味する概念ということになるはずである。それらは、時間軸上の未来の時点に同定されたうえで、さらに未来の目の前の人間の身体に同定されている。

ひとつ飛ばして(6)を考える。「独在今在此在的存在者」から今在的現実性および此在的現実性が欠如した存在者である。これについても、(2)から此在的現実性が欠如したものと考えられるし、あるいは(3)から今在的現実性が欠如したものとしても考えられる。いずれのルートで考えたとしても答えは同じである。それは(5)と同様に、「未来の他我」あるいは「過去の他我」を意味する概念ということになるはずである。それらは、時間軸上の未来の時点に同定されたうえで、さらに未来の目の前の人間の身体に同定されている。

以上から分かるのは、「未来の他我」あるいは「過去の他我」の概念は(4)と(6)が合体したものとして成立しているということである。すなわち、私たちは、「独在今在此在的存在者」から「独在的現実性」および「今在的現実性」が欠如したもの、あるいは「独在今在此在的存在者」から「今在的現実性」および「此在的現実性」が欠如したものを合わせて、「未来の他我」あるいは「過去の他我」の概念としているのである。

次に(5)を考える。「独在今在此在的存在者」から独在的現実性および此在的現実性が欠如した存在者である。すなわちこの存在者は、時間的次元においては、独今性というあり方を現実に生きている。しかしながら、人称的次元においては独我性というあり方を現実に生きてはいないし、空間的次元においてもまた、独此性というあり方を現実に生きていないのである。すなわち、経験される世界は「いま」現実に開いているのだけれども、それが「私」から開くということが現実になっておらず、またそれが「ここ」から開くということもまた現実になっていないのである。その存在者においては、独我性ということが現実になっていないし、独此性ということが現実になっていない。

「他我」の概念と比較すると分かりやすいが、「他我」の場合では、独我性あるいは独此性のいずれか一方にかかわる現実性が存在していたので、その存在するほうのルートをたよりにして、目の前の人間の身体へとその存在者を同定する操作が可能になっていた。ところが、(5)の場合は、その両方のルートがともに断たれているのである。この存在者は、どこにもみずからの場所を同定することができず、また誰にもみずからを同定することができない。これは「汎宇宙的な精神」という概念にもっとも近い。宇宙の中のどこにも固有の場所を持たず、ただ浮遊している精神あるいは魂という概念である。これは、これまでに様々な名称で呼ばれてきたと考えられる。たとえば、「世界霊魂」であるとか「宇宙のいのち」などである。これはあらゆる文化のなかに存在してきた概念であり、人間にとってきわめて大切な概念であると考えられる。再確認するが、この「汎宇宙的な精神」は、「私」というあり方を持たなかったり、「ここ」というあり方を持たなかったりするのではない。そうではなくて、独我的な意味での「私」というあり方をしており、独此的な意味での「ここ」というあり方をしているのだけれども、それらが現実化していないということである。それらが現実化することなく、また何かの身体や物体へと同定されることもなく、「いま」という独今性のみを現実化させながら、いわば宇宙を浮遊しているという、そのような概念なのである。

最後に(7)を考える。これは、「独在今在此在的存在者」から三つのすべての現実性が欠如した存在者である。これは「私」「いま」「ここ」というあり方をしつつも、それらすべてが現実化してないような存在者である。それにもっとも近いのは、イデア界に存在する住人としての私、というような概念であろう。あるいはカントが魂の不死を要請したときにイメージされていた魂はこのようなものであったのかもしれない。あるいは、私が夢想した世界のなかに存在する私、私が夢想した世界で架空の物語を生きる主人公としての私が、このようなものかもしれない。これを一般化すると、「架空世界や物語のなかの私」という概念がもっともこれに近いと考えられる(48)。

(47) この点についての比較研究は今後の論文において行なう。

(48) ただし、これを可能世界論における「可能世界に存在する私」と考えるのは間違っているように思われる。なぜなら、可能世界論においては、可能世界における現実というものが想定されるのだが、それは、本論文や永井の議論における「現実性」とは性質が異なるからである。

8 他我問題、リアリティ、時の過ぎ去り

前章での(1)と(3)の合体である「他我」の概念と、(5)の「汎宇宙的な精神」の概念を用いることで、私による他人の認知について興味深いことが明らかになる。私が他人を認知するときに、「そこにペルソナがいる」というレイヤーがあり得ることを森岡は一連の論文で主張してきた(49)。たとえば、脳死になった子どもが目の前のベッドに横たわっているシーンにおいて、親はその脳死の子どもの脳はもう機能していないことを知りながらも、その脳死の身体にまだその子の人格の一部がはっきりと存在し続けていると実感する場合があることがたびたび報告されている。親は脳死の子どもの身体に現われたなにものかと言葉にならない対話を行なうことがあると記される。私はこのような状況において、親が言葉を用いずに対話をしている相手のことを「ペルソナ」と呼んだ。その子は脳死であるのだから、内的な自己意識や理性は消滅しているというふうに親には理解されている。しかしながら親はその脳死の子と言葉を用いない対話をするのである。この議論の詳細については拙論を読んでいただきたいが、ここでの大事なポイントは、このケースにおいて親は自分が脳死の子どもの内部にある「他我」と対話しているとは理解していないということである。脳死の子どもの脳内に「他我」に当たるものがあるとは想定されていない。そのかわりに、その脳死の子どもの人格の一部分であったような何かが、その子の脳死の身体の上に、あるいは中に、宿っているというふうに実感していると私は考えている。そしてこのとき、脳死の身体に宿っているものこそが、前章で述べた(5)の「汎宇宙的な精神」であると考えられるのである。

もちろん、「汎宇宙的な精神」は固有の場所を持たないのであるから、脳死の子どもの身体に「同定」されて理解されることはない。しかしながら、「汎宇宙的な精神」が脳死の子どもを取り巻く背景として現われつつも、同時に脳死の子どもの身体という前景へと「宿る」という二重の形でそこに現われることはあり得るのではないかと森岡はいま考えている。親が脳死の子どもを目の前にして、「あの子はまだここにいる」と言うときに、その身体に同定された「他我」が見て取られているのではなく、脳死の身体に宿ったところの「汎宇宙的な精神」が見て取られているのである。このように考えたときに、「ペルソナ」の位置づけがよりいっそうはっきりとするように私には思われる。この「宿り」の概念を発展させることで、「ペルソナ」が人間ではないもの、たとえば遺品や、人形や、ロボットなどに宿るという事態を説明することが容易になるであろう。

さて、ここで「他我」についてさらに考察してみる。

私たちは前章で見たような形で「他我」という概念を理解している。だが、「他我」がそのような概念として理解されているということと、目の前の人間の身体の内側かどこかに「他我」が実際に存在するということは、まったくの別問題である。そしてこれまで哲学者たちが明らかにしてきたのは、感情移入や立場の置き換えといった手法をいくら駆使したとしても、目の前の人間の身体に「他我」が存在することを「証明」することはけっしてできない、ということであった。そして私もまたこの考え方には賛同する。なぜなら、「他我」の存在とは論理によって証明される性質のものではなく、「他我」が存在するという様式の生を私たちが実際に生きることによって絶えず更新され続けていくような性質をもったものだからである。そしてそれが絶えず更新され続けるプロセスにみずから巻き込まれながら生きることによって、私は第5章で述べたような意味での「生きられているリアリティ」を生きるようになる。すなわち、「目の前の人間の身体には「他我」が存在する」という「生きられているリアリティ」を生きるようになるのである。この「生きられているリアリティ」は論理操作によって構築されたものではないから、たとえ「他我」についての懐疑論が浮上してきたとしても、それが「他我」が存在するという「生きられているリアリティ」を打ち負かすことはできない。私がそのような「生きられているリアリティ」を生きているかぎり、「他我」についての懐疑論は、理屈ではそういうふうにも疑えるけれども、ほんとうにその疑いに妥当性があるとはどうしても信じられない、という行き詰まりに陥って終了せざるを得ない。実際に、「他我は存在しないのではないか」という懐疑論は、たいがいの場合そのような結末を迎える。この意味で、「他我問題」と言われる問いは、「生きられているリアリティ」のレベルではけっして解けないようになっているのである。すなわち、一方において、「他我」は存在するという結論は論理的には証明され得ないし、他方において、「他我」の存在は疑わしいという結論は「生きられているリアリティ」によって却下されるのである。

本論文の紙面の余裕が尽きてきたので、この問題のさらなる考察は今後の論文に委ねることとなるが、以下、「他我」の存在は疑わしいという結論が「生きられているリアリティ」によって却下されるという点について、もう少しだけ記しておきたい。

そもそも、他我が目の前の身体にいるとはどういうことだろうか。それは、思考や感情や感覚をもったところの、私と同じような存在者が、目の前の身体を内側から生きているという、それ自体証明できないけれども、間違いなく正しいと思われることが成立している、ということである。では、この「間違いなく正しい」は何によって支えられているのか。それは証明によってではなく、「それが正しいということを必須の前提として私の「生きられているリアリティ」が構築されており、私が実際にそのリアリティを生きている」という事実によって支えられている。

では、「実際にそのリアリティを生きる」とはどういうことかというと、それは、その人間が痛がっていたら、その人間を内側から生きている存在者にほんとうに痛みがあると判断し、駆け寄ってさすってあげ、痛みが薄れるのを心から願うという行為を私が行なうことである。その存在者に「ほんとうに痛みがある」とはどういうことかを理屈で整合的に説明することはできないとしても、そのこととは独立に、その人間に駆け寄ってさすってあげるということである。これが、他我が目の前にいるという「生きられているリアリティ」である。

もちろん頭では、その人間の内側には痛みを経験している他我は存在しないのかもしれないと正当に疑うことができる。しかしながら、私の「生きられているリアリティ」は、その可能性を実際問題としてはこのような形で却下するのである。

そしてこの「生きられているリアリティ」を基盤にして、家族などの親密圏の意味が理解され、さらに社会の意味が理解される。公共的世界のリアリティ、すなわち等根源的な存在者から成る社会のリアリティはこのようにして成立するのである。

たしかに、「思考や感情や感覚をもったところの、私と同じような存在者が、目の前の身体を内側から生きている」というリアリティを持てない人はいるかもしれない。そういう人にとっては、「他我問題」はリアルな問題としては成立しない。ちょうど、私以外は全員ロボットであって、そこには内的意識はないというリアリティを持って生きている人がいたら、その人にとっては「他我問題」はそもそも成立していない。(しかしそれが成立していなくても、その人は社会生活をルールと慣習に従って営むことはできる)。これを逆に考えればいいわけで、他我問題を私がかかえてしまうのは、私が、「思考や感情や感覚をもったところの、私と同じような存在者が、目の前の身体を内側から生きている」というリアリティを生きてしまっているからである(50)。

以上に述べたような構造をさらに的確に浮かび上がらせる必要がある。

最後に、時間について今後考察を予定しているプランを概観しておきたい。私は、時間のひとつの本質は「自己出産」であり、もうひとつの本質は「過ぎ去り」であると考えている。ハイデガーは『哲学への寄与論稿』において、存在を最後の神との関連で考察したが(51)、私が見るところ、存在ではなく「時間の過ぎ去り」こそが神である。それに比すれば、「自己出産」は生命であろう。時間において、過ぎ去りが神であり、自己出産が生命である。

なぜ存在ではなく時間の過ぎ去りのほうが神なのだろうか。時間の過ぎ去りによって、生きている私はやがて死を迎えて無になるというリアリティを私は持っている。その了解内においては、時間の過ぎ去りによって存在者はすべて消滅するのであるから、存在よりも時間の過ぎ去りのほうが強力であると言える。もちろん存在者がすべて消滅すれば、時間の過ぎ去りもまた消滅する。しかしながら、存在がおのれの力によって時間の過ぎ去りを消滅させることはできない。存在が、時間を過ぎ去らせなくさせることはない。神であるのは時間の過ぎ去りのほうである。

時間の過ぎ去りにはネガティブな面とポジティブな面の二つがある。ネガティブな面は、時間の過ぎ去りがすべてを流し去り、消滅させていくという無慈悲さである。時間よ止まれといくら願っても時間は止まらない。私はやがて消滅して無になるという了解内においては、時間の過ぎ去りによって私は無へと流し去られているのであり、それは止められない。時間の過ぎ去りはそれを無慈悲に実行するのみである。人間が時間という概念を制作したもっとも大きな動因の一つは、この過ぎ去りの無慈悲さへの自覚であると私は考える。これに対してポジティブな面は、どんな嫌な出来事もいずれ過ぎ去っていくということである。人生が嫌なことや耐えがたいことの集積物であったとしても、いずれそれらは過ぎ去ってしまう。時間の過ぎ去りがそれらを流し去ってしまうからである。すべての憂いや苦しみはやがて消滅するというのはなんという救いであろうか。

時間のもう一つの側面である「自己出産」についてはどうだろうか。「自己出産」にも両面がある。ネガティブな面は、時間が、生きている私とはまったく無関係に自己出産を続けていくことである。私の側の希望や都合とはまったく切り離された次元で、時間は自己出産を続ける。自己出産はこの意味で私を徹底的に疎外する。私は自己出産の部外者でしかあり得ない。ポジティブな面は、自己出産によって現象世界が次々と新しいものへと自己更新されていくことである。現象世界はつねにみずからを更新するという形でのみ存在している。この自己更新の溢れ出る力は世界の本質であるコナトゥスの実現であると考えられる。この意味で、時間の過ぎ去りを神と考えるのならば、時間の自己出産は生命そのものであると考えられるであろう。

ところで、ここで言う「神」とは何であろうか。私は次の三つの性質を有するものを暫定的に「神」と表現している。

(1)私の手に届かない所から私を規定している。それが私を規定しているにもかかわらず、私はそれに手出しできない。

(2)それへと私が手を出そうとする営み自身が、すでにそれによって規定されてしまっている。

(3)それの前では私はほとんど無である。

この三つの性質を有するものは、いくつかある。ひとつは、宗教で語られる超越者である。それはユダヤ=キリスト教のように人格神として形象化されることもあるし、仏教のように法として形象化されることもある。もうひとつは、物理学に代表されるような自然法則である。現在の物理学は、あらゆる状況下において当てはまる普遍法則を見出してはいないと考えられるが、もし将来それが見出されればそれはここで言う神であろう。そしてもうひとつがここで述べている時間の過ぎ去りである。時間の過ぎ去りは、上に述べた3つを満たしている。私は時間の過ぎ去りによって規定され、それによって縛られ、それに手出しをすることができない。時間の過ぎ去りに手を出そうとする営み自体が、時間の過ぎ去りのなかで行なわれる。時間の過ぎ去りの前では私はほとんど無である。

時間の過ぎ去りとしての神を、私はありありと味わうことができる。道を歩いていても、食事をしていても、私は時間の過ぎ去りを直接的にありありと感じることができる。時間の過ぎ去りとしての神は、私をはるかに超越しているのではなく、私にかぎりなく近接して私とともにある。それはこんなにも身近にありながら、私を規定しており、私がけっして手を出すことができず、それに手を出そうとする試み自体もまたそれによって規定されており、その前では私はほとんど無である。これは宗教意識が開くひとつの原点であるとも考えられるであろう。

このように考えてみると、永井が言うのとは異なった意味で、現実性は、現象世界の神および生命と接続されていると考えられる。異なった意味でというのは、時間の動きは現実性のほうにはないということである。それでもやはり神、生命、現実性は接続されており、それを接続するものはペネトレイターであると森岡はいま考えている。「ペネトレイター」は森岡が『無痛文明論』で導入した概念であり、すべてを貫き通してここに至るものである。ペネトレイターが、神、生命、現実性を貫くことによってそれら三つが接続されるということが起きている。貫きによってこの三つは相互浸透し汚染される。この点の究明については次回の論文に委ねることとしたい。

(49) 森岡正博(2010)など。

(50) なぜこのようなリアリティを生きてしまっているのかについての解明は、別途行なわなければならない。

(51) Heidegger (1936/38)、邦訳, p.444f.

補論1 『存在と時間 哲学探究1』における翔太の思考実験について

永井は『存在と時間 哲学探究1』の129頁以降で、「翔太の思考実験」を行なっている。これについて簡潔なコメントを加えておきたい。この思考実験は、次のようなものである。すなわち、「翔太という男子中学生と同級生の由美という女子中学生が三か月ほどかけてゆっくりと心身を交換していくという話である。すなわち、翔太は次第に由美の心身になっていき、由美は次第に翔太の心身になっていくわけである」と永井は状況を説明している(52)。

そして、この思考実験の一つのポイントは、それが、翔太が〈私〉である世界を想定してなされているところにあると永井は言う。

ところで、この話のもう一つのポイントは、このお話の世界は翔太に中心化された世界、つまり翔太が〈私〉である世界だ、ということにある。すなわち、第一基準によって「その目から世界が現実に見える・・・・唯一の人物」は翔太であり、由美やその他の人物ではない、のだ。その〈私〉がいつの時点で由美に移るか、がこの思考実験で問われているもう一つのポイントであった。

答えはもはや明らかだろう。そんな時点はありえない。・・(中略)・・もし、二つ前の段落で述べたように、翔太が瞬時にして由美になってしまったとしても、そのことによって世界が、翔太が〈私〉である世界から由美が〈私〉である世界に変化する(あるいはしない)、というようなことは起こりえない。・・(中略)・・〈私〉はどちらになるか、などという問題は存在しない。(53)

永井は、「〈私〉はいつの時点で由美に移るか」という問いに対して、二つの答えを与えている。ひとつは「そんな時点はありえない」というものであり、もうひとつは「〈私〉はどちらになるかという問題は存在しない」というものである。しかしながら、森岡の考えでは、この二つの答えでは不十分である。この思考実験に対して最初に言わなければならないのは、そもそも「翔太が〈私〉である世界」というものは、もし「〈私〉」が現実性と独我性によって成立する独在的存在者を意味しているのならば、そもそも最初から成立していないということである。「翔太が〈私〉である世界」は、そもそも最初から成立していないし、反事実的想像としても成立し得ない。もしそのような設定をあえて強行するのならば、その設定の内部で言われている「〈私〉」は独在的存在者を意味していない。

であるから、「時点があるか」の否定、「なるかという問題」の否定の前に、そもそもこの思考実験の設定自体が最初から失敗しているということが指摘されなければならない。これが森岡の主張したいことである(54)。もし永井が、この思考実験の設定自体は成功していると主張するならば、永井の言う「〈私〉」と森岡の言う「独在的存在者」は、互いに異なったものを指していることになるだろう。もし永井が「なるか、などという問題は存在しない」という文章で、思考実験の設定自体の失敗をも意味していたとしたら、森岡の読解が足らなかったということになるだろう。

(52) 永井均(2016), p.129.

(53) 永井均(2016), pp.132-133.

(54) そしてこの論点は、同書316頁以降で述べられている「風間くん問題」に対する永井と風間くんの把握の決定的な違いに通じるものである。また、ウェブサイト『哲楽』のコラム「永井均の「翔太が〈私〉である」について」(2016年 http://philosophy-zoo.com/archives/5386)で私が言おうとしていたことの中心的なポイントが、ここに書いたことである。このコラムを書いたときには、自分が何を言いたいのかを自分でもうまく掴めていなかった。

補論2 永井による森岡の議論への言及について

永井は森岡の著作『まんが哲学入門』の第3章における独在性と他我の議論に言及し、森岡の他我についての議論は現実性の水準における他我の問題を把握できていないという趣旨のコメントを書いている。すなわち、私と他人のあいだにある「現実性」の次元の差異の問題と、私が事実上他人の内的経験を感じられないという「実在性」の次元の差異の問題をはっきりと区別しなければならないのであるが、森岡はその区別をしそこなっているとする。その箇所を引用する。最初に本文を引用する。

一般に人はなぜ他人の痛みが感じられないのか、といった問題も、実のところは、この問題から派生したもので、そう理解したときにのみ(すなわち世界そのもののもつパラドクシカルな構造を前提にしたときにのみ)意味のある問題となるのだが、最初からこの二つの問題を混同してしまえば何も分からなくなってしまう。(55)

そしてこの箇所に注釈が付いているので関連する箇所を引用する。

【『まんが哲学入門』はこの問題を漫画によって主題化することに成功しているが[森岡註]】興味深いことに、一四七頁辺りでまさにこの混同がなされている。(関連して、その前後でこの問題を「確信」という心理状態の導入によって解決しようとしているが、これまた哲学的には誤っている。この点については、拙著『哲学の賑やかな呟き』ぷねうま舎、三七八〜九頁を参照されたい。)(56)

ここで指示されている『哲学の賑やかな呟き』の該当箇所も引用しておきたい。

【『まんが哲学入門』の[森岡註]】第3章について一言。もちろん全く賛成できない。というより哲学的には端的に間違っていると思う。

1 一四七ページに「確信できるだけだ」という議論があるが、これははっきりと間違っている。「確信」さえもできないという点こそがこの問題の哲学的ポイントだからだ。「〜と確信する」という際の「〜」の内容が確定できないので、それを確信することもまだできない、ということが問題のすべてなのである。つまりこれは「内容」の側の問題なのであって、(「確信」等の)「命題的態度」の側をどういじろうと、ここに存在する問題は増えも減りもしない。これはおそらくはウィトゲンシュタインに帰せられるきわめて重要な哲学的洞察である。(57)

この引用のあとに2と3のコメントがあるが、省略する。

永井のこれらのコメントに対して簡潔に応答しておきたい。まず、永井は『まんが哲学入門』第3章の147頁の前後で論じられている「他我問題」(同書では「他者の経験」という言葉が使われている)の設定に、そもそも「現実性」の次元が組み込まれていないとの趣旨のコメントをしている。しかしながら、そもそも同書の147頁の前後では、ストーリー展開上、まだ「現実性」(独在性)の話には至っていない。「現実性」の話をしてないのだから、それが組み込まれていないのは当然である。その前後で議論されている「他我問題」は、147頁の註にもあるように、「等根源的主体」が問われるような次元、すなわち本論文の言葉でいえば「公共的世界」の次元における「他我問題」である。

同書で「現実性」(独在性)の話がはじめて導入されるのは、そこから7頁後の154頁の前後である。そして「指差しモデル」が登場する。そのうえで172頁で「独在性のレベル」と「生きるレベル」の二つが導入される。この二つのレベルの緊張関係のもとで、「他我」が「生きるレベル」における「虚構」として措定されるという構成になっている。したがって、独在性込みの他我問題は154頁以降まで待たなければならない。ただし154頁以降においても、独在性込みの他我問題がきちんと論じられているわけではない。そこでの語られ方が非常に不十分であることは明らかである。

もうひとつ、永井は森岡が「確信」という「心理状態」あるいは「命題的態度」によって現実性次元の「他我問題」を解決しようとしていると言う。同書において、森岡はたしかに「確信」という言葉を使用している。これは、本来は「リアリティ」という言葉を使うはずだったが、入門書の制約から「確信」に変えたという経緯がある。同書での「確信」は、本論文における「生きられているリアリティ」のことを意味していた。本論文における「生きられているリアリティ」の概念は、単なる「心理状態」や「命題的態度」に還元できるものではない。それは人間の心理の次元をも含み込み、さらには現実性への気づきをも含み込むことが可能な哲学的な次元の概念である。ヴィトゲンシュタインを引き合いに出すならば、彼が『確実性の問題』で考察しようとしていた「確実性」の概念に近い。彼は「確実性」を、我々の「知」をその基盤から支えるようなものとして設定しており、これを単なる心理的状態と同一視することができないのは明らかだろう。実際、ヴィトゲンシュタインは「確実性」のことを「確信Uberzeugung」とも言っている(58)。「生きられているリアリティ」の論点は、心理学から社会学にまで広がる水準を持つがその中心は哲学に位置付いている。ただし、そのような議論を同書で行なえていないのはそのとおりであり、また本論文でも十分には行なえていない。この点については引き続き考察していきたいと考えている。

(55) 永井均(2016), p.21.

(56) 永井均(2016), p.22.

(57) 永井均(2013), pp.378-379.

(58) 橋本哲(2016), p.1.

文献一覧

永井均 (1986)『〈私〉のメタフィジックス』勁草書房。

永井均 (2004)『私・今・そして神:開闢の哲学』講談社現代新書。

永井均 (2013)『哲学の賑やかな呟き』ぷねうま舎。

永井均 (2016)『存在と時間 哲学探究1』文藝春秋。

永井均・森岡正博 (2016)『現代哲学ラボ 第2号: 永井均の哲学の賑やかさと密やかさ』(哲楽編集部編集)MIDアカデミックプロモーションズ。

永井均・入不二基義・森岡正博 (2017)『現代哲学ラボ 第4号: 永井均の無内包の現実性とは?』(哲楽編集部編集)MIDアカデミックプロモーションズ。

橋本哲 (2016)「ウィトゲンシュタインの「確実性」について」『名古屋大学文学部研究論集(哲学)』62号、pp.1-33。

森岡正博 (1994)「この宇宙の中にひとりだけ特殊な形で存在することの意味−「独在性」哲学批判序説」池上哲司・永井均ほか編『自己と他者』(叢書エチカ3昭和堂、pp.110-132。

森岡正博 (2003)『無痛文明論』トランスビュー。

森岡正博 (2007)「生命学とは何か」『現代文明学研究』第8号、pp.447-486。

森岡正博 (2010)「パーソンとペルソナ:パーソン論再考」『人間科学:大阪府立大学紀要』第5号、pp.91-121。

森岡正博 (2011)「誕生肯定とは何か:生命の哲学の構築に向けて(3)」『人間科学:大阪府立大学紀要』第6号、pp.173-212。

森岡正博 (2013a)「「生まれてこなければよかった」の意味:生命の哲学の構築に向けて(5)」『人間科学:大阪府立大学紀要』第8号、pp.87-105。

森岡正博 (2013b)『まんが哲学入門』講談社現代新書。

森岡正博 (2014)「「産み」の概念についての哲学的考察:生命の哲学の構築に向けて(6)」『現代生命哲学研究』第3号、pp.109-130

森岡正博 (2016)「フランクル『夜と霧』における人生の意味のコペルニクス的転回について」The Review of Life Studies Vol.7:1-19。

森岡正博 (2016)「永井均の「翔太が〈私〉である」について」ウェブサイト『哲楽』(http://philosophy-zoo.com/archives/5386)

Brereton, Joel P. (1986). “‘Tat Tvam Ast’ in Context.” Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. 136(1):98-109.

Heidegger, Martin (1936/38). Beitrage zur Philosophie (Vom Ereignis). Klostermann, Frankfurt am Main 2003. (ハイデッガー・M『哲学への寄与論稿』創文社)。

Wittgenstein, Ludwig (1921). Logisch-Philosophische Abhandlung. (ウィトゲンシュタイン・L『論理哲学論考』岩波文庫)。

* 科学研究費「「人間のいのちの尊厳」に関する哲学的基盤研究」研究課題番号:26370026の成果である。